Dies ist eine vereinfachte Darstellung für Mobiltelefone.

Die originalgetreue Wiedergabe des Exponats ist nur auf Bildschirm oder Tablet möglich.

* 24.11.1632 in Amsterdam

† 21.02.1677 in Den Haag

war ein niederländischer Philosoph des 17. Jahrhunderts, der zu den bedeutendsten Vertretern der rationalistischen Philosophie zählt. Seine Gedanken hatten einen tiefgreifenden Einfluss auf die europäische Aufklärung, die moderne Bibelkritik sowie die Entwicklung der Philosophie im Allgemeinen.

Spinoza wurde am 24. November 1632 in Amsterdam geboren. Sein hebräischer Name war Baruch, was „der Gesegnete“ bedeutet. Nach seinem Bruch mit der jüdischen Gemeinde latinisierte er seinen Namen zu Benedictus.

Seine Familie stammte aus Portugal und gehörte zur sephardischen jüdischen Gemeinde, die vor der Inquisition nach Holland geflüchtet war. Schon früh erhielt er eine traditionelle jüdische Erziehung, zeigte jedoch großes Interesse an Wissenschaft, Philosophie und der rationalistischen Denkweise seiner Zeit. Besonders beeinflusst wurde er durch René Descartes, dessen dualistisches Weltbild er jedoch später ablehnte.

Spinozas kritische Haltung gegenüber der jüdischen Religion und seine neuartigen theologischen Ansichten führten 1656 zu seinem Ausschluss (Cherem) aus der jüdischen Gemeinde von Amsterdam.

Die Cherem gegen Spinoza war besonders heftig formuliert – sie sprach von „Fluch am Tag und Fluch bei Nacht“, was sehr ungewöhnlich war. Die genauen Gründe sind nicht dokumentiert, aber es wird vermutet, dass seine Thesen über die Nicht-Wörtlichkeit der Bibel und über Gott als unpersönliche Substanz den Ausschlag gaben. Diese Maßnahme bewirkte, dass Spinoza aus der Gemeinschaft verstoßen und gemieden wurde.

Dennoch blieb Spinoza seinem philosophischen Weg treu und lebte fortan zurückgezogen an verschiedenen Orten, zuletzt in Den Haag. Seinen Lebensunterhalt verdiente er mit dem Schleifen optischer Linsen, ein Handwerk, das ihm zugleich Kontakt zu Wissenschaftlern seiner Zeit ermöglichte. Er pflegte einen regen Briefwechsel mit bedeutenden Gelehrten, darunter Gottfried Wilhelm Leibniz, der ihn sogar persönlich in Den Haag besuchte.

Trotz seines Rufes als brillanter Denker lehnte Spinoza mehrere akademische Angebote ab, darunter eine Professur in Heidelberg. Er fürchtete, seine intellektuelle Freiheit könnte eingeschränkt werden, sollte er an einer offiziellen Institution arbeiten.

Spinoza starb am 21. Februar 1677 in Den Haag, wahrscheinlich an den Folgen einer Lungenerkrankung.

Heute gilt Spinoza als Vordenker eines aufgeklärten, rationalen Weltbildes, als Wegbereiter moderner Toleranzideen und als einer der tiefgründigsten Philosophen der westlichen Geistesgeschichte.

aus Wilhelm Weischedel „Die philosophische Hintertreppe“ Verlag: dtv München 1988

Wollte man in der Geschichte der Philosophie denjenigen Denker aufsuchen, auf den am meisten Beschimpfungen gehäuft werden, so ist kein Zweifel: es ist Spinoza. Sein Schicksal, geschmäht zu werden, beginnt schon zu seinen Lebzeiten, und es setzt sich noch lange fort. Ein Leipziger Professor der Philosophie, der bekannte Thomasius, redet von Spinoza als einem »lichtscheuen Schreiber«, einem »lästernden Erz Juden und völligen Atheisten«, einem »scheußlichen Ungeheuer«. Ein anderer namens Dippel, zu seiner Zeit ein hochberühmter Mann, Arzt und Chemiker, weiß sich nicht genug zu tun in Schimpfworten: »der dumme Teufel«, »der blinde Gaukler«, »der verblendete Tropf«, der »Narr, der das Tollhaus billig meritiert«, »dieser wahnwitzige und gleichsam trunkene Mensch«, der »philosophischen Lumpenkram«, »gaukelhafte Alfanzereien« betreibt, voll der »lahmsten und elendsten Fratzen« – so geht es Seite um Seite in einem dickleibigen Buch. Wo aber der Mediziner und Chemiker spricht, kann der Mathematiker und Physiker nicht schweigen. So braucht denn auch der Nürnberger Professor Sturm die gleiche Sprache und redet von Spinoza als einem »elenden Wicht«, einem »ausländischen Tier«, einem Menschen, voll von »fluchwürdigen Anschauungen«. Für dergleichen Schmähungen muß alles herhalten, die Werke Spinozas ebenso wie sein Lebenswandel. Wenn man aber an diesem nicht viel Tadelnswertes finden kann, werden selbst so harmlose Dinge, wie daß Spinoza des Nachts zu arbeiten pflegt, zum Anlaß der Beschimpfung; wenigstens kann sich einer der Biographen diese Tatsache nicht anders erklären, als daß Spinoza »Werke der Finsternis« betreibe. Wo aber die Finsternis heraufbeschworen wird, ist der Teufel nicht weit, und da beginnt das Feld der Theologen. So fragt denn auch einer von diesen, Musaeus, Professor der Theologie in Jena, »ob wohl unter denen, die der Teufel selbst zur Vernichtung alles göttlichen und menschlichen Rechts gedungen hat, irgendeiner zu finden ist, der bei diesem Zerstörungswerk tätiger gewesen wäre als dieser zum größten Unheil der Kirche und des Staates geborene Betrüger«. Noch wortgewaltiger läßt sich darüber, seinem Berufe gemäß, ein Professor der Beredsamkeit aus. Er schreibt über ein Buch Spinozas, es sei »voll von Frevel und Gottlosigkeit, wahrlich wert, in die Finsternis der Hölle zurückgeworfen zu werden, woraus es zum Schaden und zur Schande des Menschengeschlechts ans Licht gekommen ist. Der Erdkreis hat nicht Verderblicheres die Jahrhunderte her gesehen«. Aber selbst diese Zeitangabe will einem Getreidemakler aus Dordrecht, der sich nun unter den Chorus der Gelehrten mischt, nicht genügen. Nicht erst seit Jahrhunderten, sondern »solange die Erde bestanden hat, ist noch kein heilloseres Buch erschienen«, so sehr ist es »vollgepfropft mit gelehrten Greueln«.

Aber auch bedeutende Geister drücken ihren Abscheu vor Spinoza und seiner Philosophie in unmißverständlichen Worten aus. Voltaire meint, das System Spinozas sei »auf dem ungeheuerlichsten Mißbrauch der Metaphysik aufgebaut«. Leibniz nennt eines der Bücher dieses Philosophen eine »unerträglich freche Schrift«, ein »entsetzliches« Buch. Hamann schließlich, Zeitgenosse und Freund Kants, bezeichnet Spinoza als einen »Straßenräuber und Mörder der gesunden Vernunft und Wissenschaft«.

Doch dann geschieht das Merkwürdige: Dieser Phalanx von Hassern und Beschimpfern tritt plötzlich eine große Zahl glühender Bewunderer entgegen. Lessing sagt in einem Gespräch mit Jacobi: da »reden die Leute doch immer von Spinoza wie von einem toten Hunde«; aber »es gibt keine andere Philosophie als die Philosophie des Spinoza«. Herder schreibt an Jacobi: »Ich muß gestehen, mich macht diese Philosophie sehr glücklich«; »mir gehet das Herz auf, wenn ich von dieser leider nur allzu erhabenen Philosophie einen Laut höre«. Goethe äußert, er habe zu dem Menschen Spinoza »eine wahre Wut und Leidenschaft gehabt«; als er mit Frau von Stein zusammen Spinoza liest, schreibt er: »Ich fühle mich ihm sehr nahe, obgleich sein Geist viel tiefer und reiner ist als der meinige.« Schleiermacher fügt in seine ›Reden über die Religion‹ einen begeisterten Hymnus ein: »Opfert mit mir ehrerbietig eine Locke den Manen des heiligen, verstoßenen Spinoza! . . . Voller Religion war er und voll heiligen Geistes.« Wie sehr die Menschen dieses Zeitalters von dem so lange verachteten Philosophen gepackt werden, dafür gibt es schließlich ein hübsches Zeugnis in einem Briefe des Berliner Philosophen Karl Solger: Spinoza »beschäftigt beinahe meinen ganzen Vormittag, und mein Bruder hat seinem dreijährigen Albrecht schon beigebracht: Spinoza sei ein kluger Kerl gewesen, und Onkel Karl sage, er hätte alles besser gewußt als die andern«.

Der „Theologisch-politische Traktat“ wurde 1670 in Amsterdam anonym veröffentlicht. Es handelt sich dabei um Spinozas Verteidigung der Meinungs- und Religionsfreiheit sowie eine radikale Kritik an der wörtlichen Bibelauslegung. Spinoza sagt, dass die Heilige Schrift nicht Quelle philosophischer Wahrheit, sondern ein Mittel zur moralischen Erziehung sei. Er fordert eine Trennung von Theologie und Philosophie und plädiert für einen Staat, in dem die Vernunft frei herrschen darf.

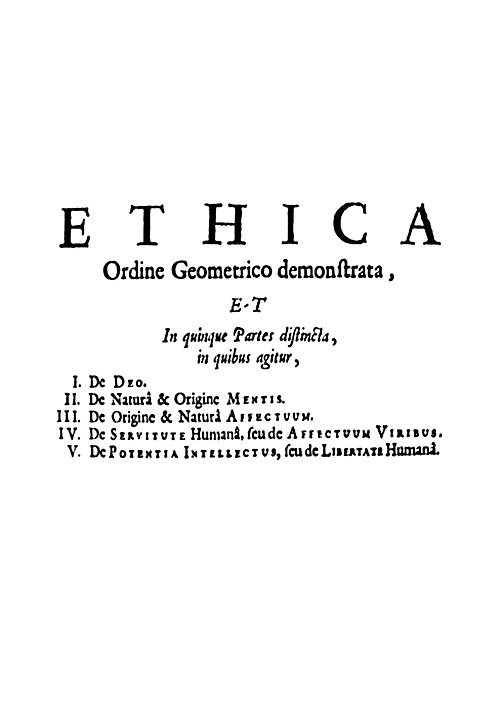

Spinozas Hauptwerk ist die posthum veröffentlichte “Ethik”, das seine gesamte Philosophie systematisch darlegt. Darin entwickelt er ein monistisches System, in dem Gott nicht als personales Wesen, sondern als die eine, unendliche Substanz verstanden wird, die sich in unendlich vielen Attributen manifestiert. Für Spinoza sind Gott und Natur identisch („Deus sive Natura“); der Mensch ist Teil dieser Natur und kann nur durch Einsicht in die Notwendigkeit der Dinge Freiheit erlangen.

Der „Politische Traktat“ ist Spinozas unvollendetes Spätwerk, in dem er eine rationale Staatslehre entwirft. Er analysiert verschiedene Regierungsformen – Monarchie, Aristokratie und Demokratie – und kommt zu dem Schluss, dass die Demokratie der vernünftigsten Staatsform am nächsten kommt, da sie die Freiheit des Einzelnen am besten schützt. Zentral ist dabei Spinozas Gedanke, dass politische Ordnung nicht auf Tugend, sondern auf kluger Gestaltung und Kontrolle von Machtverhältnissen beruhen muss.

Gotthold Ephraim Lessing

Johann Wolfgang v. Goethe

Johann Peter Eckermann

![pg-00147a[1]](https://museum-der-philosophie.de/wp-content/uploads/2025/04/pg-00147a1.webp)

Heinrich Heine

![960px-Graf_Benedictus_de_Spinoza,_Nieuwe_Kerk,_Den_Haag,_Nederland_-_20080906[1]](https://museum-der-philosophie.de/wp-content/uploads/2025/04/960px-Graf_Benedictus_de_Spinoza_Nieuwe_Kerk_Den_Haag_Nederland_-_200809061.jpg)

Bildnachweis

Denkmal Amsterdam: Shane Rounce (CC BY-NC-SA 2.0)

Skulptur Voorburg: Wikifrits (CC BY-SA 3.0)

Grabstätte: Roel Wijnants (CC BY-SA 2.0)

Spinoza-Preis © NWO

alle anderen Bilder: public domain

Zitatnachweis

G. E. Lessing zit. nach Friedrich Heinrich Jacobi „Über die Lehre des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn“ (1783)

J.W. Goethe „Dichtung und Wahrheit“

J.P. Eckermann „Gespräche mit Goethe“

H. Heine „Zur Geschichte der Religion & Philosophie in Deutschland“ (1834)