die unendliche Geschichte

So alt wie die Philosophie ist auch die Frage nach der Existenz des Göttlichen. Über Jahrtausende wurde darüber nachgedacht, gestritten und wieder von vorn begonnen.

Die Geschichte der Gottesbeweise ist eine unendliche Geschichte, die sich bis in unsere Zeit hineinzieht.

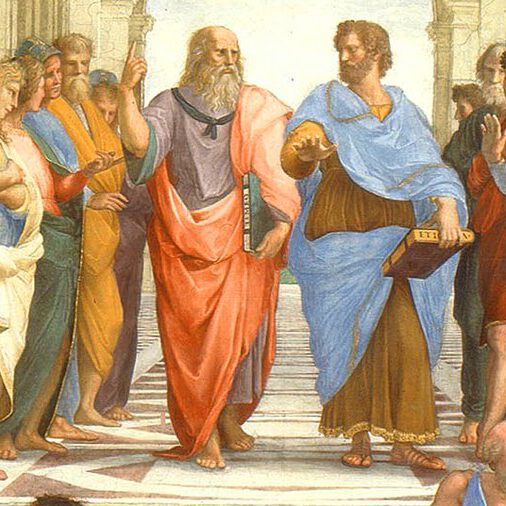

Logisch-analytische Überlegungen zur Existenz Gottes wurden bereits in der Antike angestellt. Platon und Aristoteles legten die Grundlagen für viele spätere Gottesbeweise, auch wenn sie selbst nicht im christlichen Sinn von „Gott“ sprachen.

Platon vertrat die Idee der Existenz eines „höchsten Guten“.

Für Aristoteles gab es einen „unbewegten Beweger“ als Ursache aller Ursachen.

Für Platon war das Göttliche eng mit seiner Ideenlehre verbunden: Hinter der erfahrbaren Welt steht die Welt der Ideen, und an deren Spitze befindet sich die „Idee des Guten“. Dieses höchste Prinzip ist Ursprung von Wahrheit, Sinn und Ordnung. Auch wenn Platon nicht direkt von einem personalen Gott sprach, sah er doch eine letzte Instanz, die alles durchdringt und orientiert.

Aristoteles hingegen entwickelte den berühmten Gedanken des „unbewegten Bewegers“. Aus seiner Beobachtung der Welt erkannte er, dass Bewegung und Veränderung nicht aus dem Nichts entstehen können. Jede Bewegung hat eine Ursache. Damit diese Kette nicht ins Unendliche läuft, muss es am Anfang ein erstes Prinzip geben, das selbst unbewegt ist, aber alles andere in Bewegung setzt.

Beide Denker schufen also Grundlagen, die später in der christlichen Theologie aufgegriffen wurden. Ihre Ansätze zeigen, wie schon in der Antike versucht wurde, Vernunft und das Göttliche zu verbinden.

Einen Gottesbeweis e consensu gentium versuchte Cicero und berief sich dabei auf eine gemeinsame Gotteserfahrung aller Völker. Weil sie alle an eine göttliche Kraft glauben, muss dies seiner Meinung nach als ein Naturgesetz gelten.

Im Mittelalter erhielt die Philosophie eine neue Ausrichtung, da sie in enger Verbindung mit dem christlichen Glauben stand.

Augustinus sah die von Gott geschaffene Ordnung und Harmonie der Welt als Beweis für die Existenz eines Schöpfers.

Anselm von Canterbury lieferte einen der bekanntesten Gottesbeweise. Sein Argument lautet kurz gefasst: Gott ist „das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann“. Ein solches höchstes Wesen kann nicht nur im Denken existieren, sondern muss auch in der Realität sein, da reale Existenz größer ist als nur gedachte Existenz.

Für Anselm war dies ein logischer Beweis für die Existenz Gottes.

Der ontologische Gottesbeweis, den der Philosoph und Erzbischof Anselm von Canterbury (1033–1109) in seinem Werk „Proslogion“ darlegte, ist ein a priori-Beweis. Das bedeutet, er stützt sich nicht auf empirische Beobachtungen der Welt, sondern leitet die Existenz Gottes allein aus seiner Definition ab. Nach Anselm ist das Wesen Gottes so beschaffen, dass seine Existenz unbestreitbar ist, sobald man es richtig begreift.

Anselm definiert Gott als das „Wesen, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann“. Ein solches Wesen existiert zunächst im Verstand; wir können uns ein solches Wesen vorstellen und seine Eigenschaften gedanklich erfassen.

Anselm behauptet nun, dass ein Wesen, das nur im Verstand existiert, nicht das absolut Größte sein kann. Ein Wesen, das zusätzlich in der Realität existiert, wäre zwangsläufig größer als eines, das nur in der Vorstellung existiert.

Der logische Widerspruch: Würde er nur im Verstand existieren, könnten wir uns etwas Größeres vorstellen – nämlich dasselbe Wesen, das auch in der Realität existiert. Das stünde aber im direkten Widerspruch zu Anselms Ausgangsdefinition.

Da Gott per Definition das absolut Größte ist, muss er also nicht nur in unserem Verstand, sondern auch in der Realität existieren.

Auch wenn Anselms Ansatz schon früh kritisch hinterfragt wurde, gilt er als einer der einflussreichsten Versuche, Gottes Existenz rein durch Denken, ohne Bezug auf Erfahrung, zu beweisen.

Foto Fresco: Mirliton2018 (CC BY-SA 4.0)

Thomas von Aquin beschrieb fünf Wege, die zur Erkenntnis der Existenz Gottes führen sollen.

Thomas von Aquin (1225–1274) entwickelte fünf Wege (quinque viae) als Gottesbeweise.

Diese Argumente sollen zeigen, dass die Welt ohne ein ursprüngliches, notwendiges und intelligentes Prinzip, das wir Gott nennen, nicht erklärbar ist.

René Descartes suchte nach absoluter Gewissheit im Denken. Sein berühmtes „Cogito, ergo sum“ („Ich denke, also bin ich“) sollte den Ausgangspunkt bilden.

Doch Descartes wollte über das eigene Ich hinaus auch die Existenz Gottes begründen.

Descartes griff den ontologischen Gottesbeweis in neuer Form auf. Sein Argument: Wenn wir die Idee eines vollkommenen Wesens in uns tragen, dann muss dieses Wesen existieren. Denn zu Vollkommenheit gehört notwendigerweise auch Existenz. Ein vollkommenes Wesen ohne Existenz wäre widersprüchlich.

Zudem brachte Descartes einen weiteren Gedanken ein: Unser unvollkommenes Denken kann nicht selbst die Idee von Vollkommenheit hervorbringen. Diese Idee muss uns von einem vollkommenen Wesen eingepflanzt sein. Das bedeutet: Die bloße Tatsache, dass wir über Vollkommenheit nachdenken können, verweist auf die Existenz Gottes.

Descartes’ Argumentation zeigt die neuzeitliche Tendenz, Vernunft und mathematische Klarheit auch auf metaphysische Fragen anzuwenden. Seine Beweise waren einflussreich, stießen aber auch auf Kritik, etwa von Immanuel Kant. Dennoch prägte Descartes entscheidend die moderne Diskussion über Rationalität und Gottesfrage.

![Frans_Hals_-_Portret_van_René_Descartes[2]](https://museum-der-philosophie.de/wp-content/uploads/2023/05/Frans_Hals_-_Portret_van_Rene_Descartes2-edited.jpg)

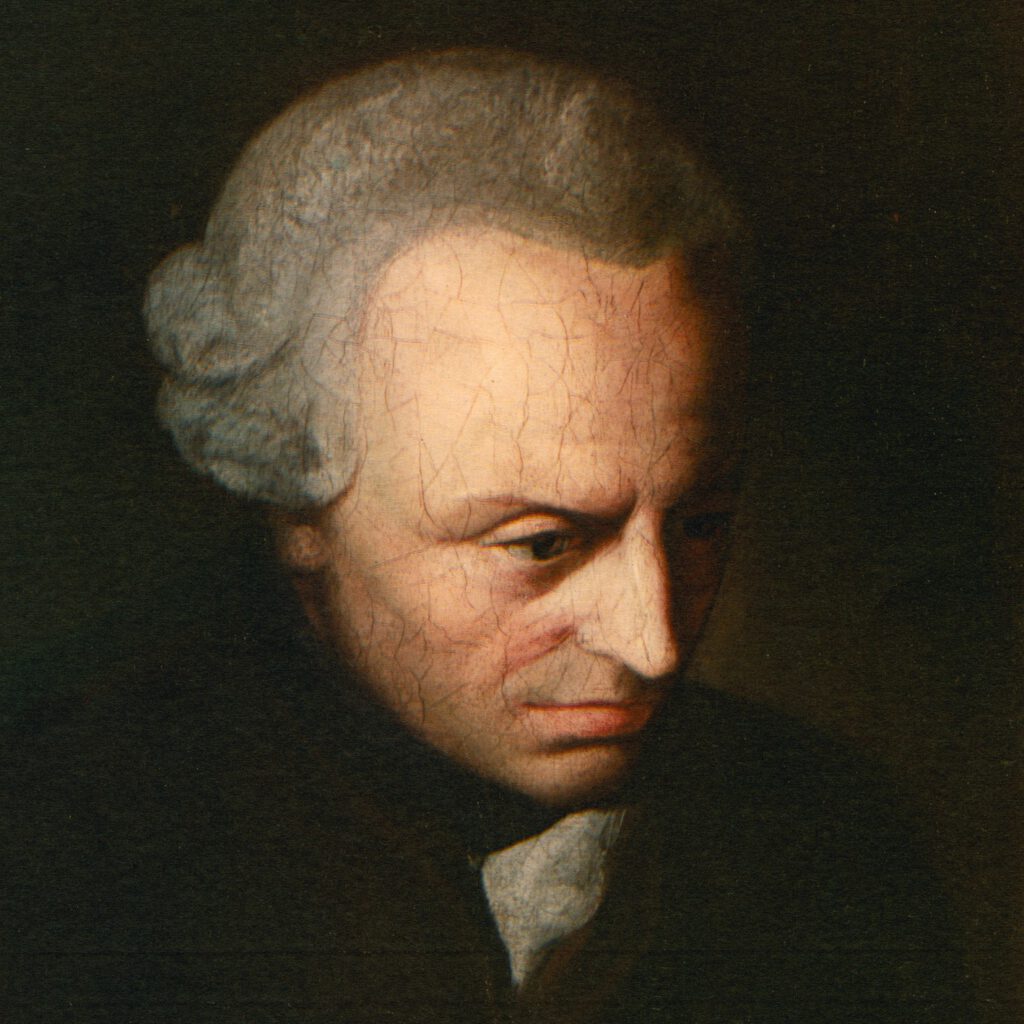

Immanuel Kant setzte sich in seiner „Kritik der reinen Vernunft“ intensiv mit den klassischen Gottesbeweisen auseinander.

Er kam zu dem Schluss, dass keiner davon den strengen Ansprüchen der Vernunft genügt.

Kant sah Gott als „Postulat der praktischen Vernunft“: Für Moral und Freiheit sei die Annahme Gottes sinnvoll und notwendig, auch wenn sie nicht beweisbar ist. Damit verschob Kant die Gottesfrage vom theoretischen in den praktischen Bereich – eine Wende, die bis heute bedeutsam ist.

In der Moderne und Gegenwart wurde die Diskussion um Gottesbeweise vielfältiger. Philosophen wie Søren Kierkegaard betonten, dass Glaube nicht durch rationale Argumente, sondern durch einen „Sprung ins Vertrauen“ bestimmt sei. Für ihn war die Gottesfrage existenziell und persönlich.

Parallel dazu gewannen die Naturwissenschaften an Einfluss. Argumente wie das „Fine-Tuning“ verweisen darauf, dass die Naturkonstanten im Universum erstaunlich präzise eingestellt sind, sodass Leben überhaupt möglich ist. Daraus wird abgeleitet, dass dies nicht durch Zufall, sondern nur durch einen intelligenten Schöpfer bewirkt sein kann.

Auch die Kosmologie, etwa die Urknalltheorie, wird teils als Hinweis auf einen Anfangspunkt gedeutet, teils als Herausforderung für traditionelle Gottesvorstellungen.

Heute zeigt sich: Die Geschichte der Gottesbeweise ist weniger eine Suche nach endgültigen Beweisen als vielmehr ein Spiegel philosophischer und kultureller Entwicklungen. Die Frage nach Gott bleibt offen, aber sie bleibt auch aktuell.