Dies ist eine vereinfachte Darstellung für Mobiltelefone.

Die originalgetreue Wiedergabe des Exponats ist nur auf Bildschirm oder Tablet möglich.

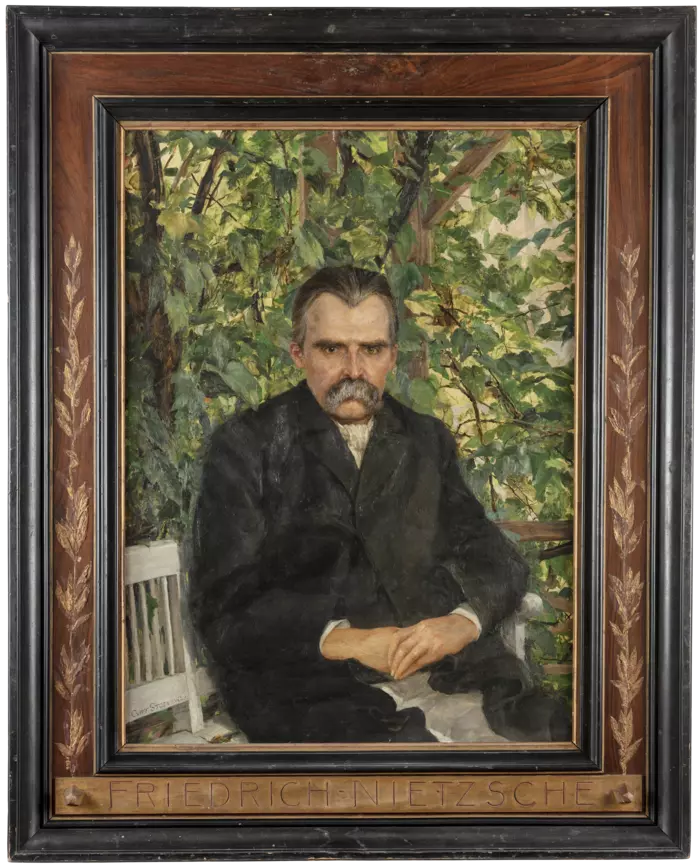

* 15. Oktober 1844 in Röcken;

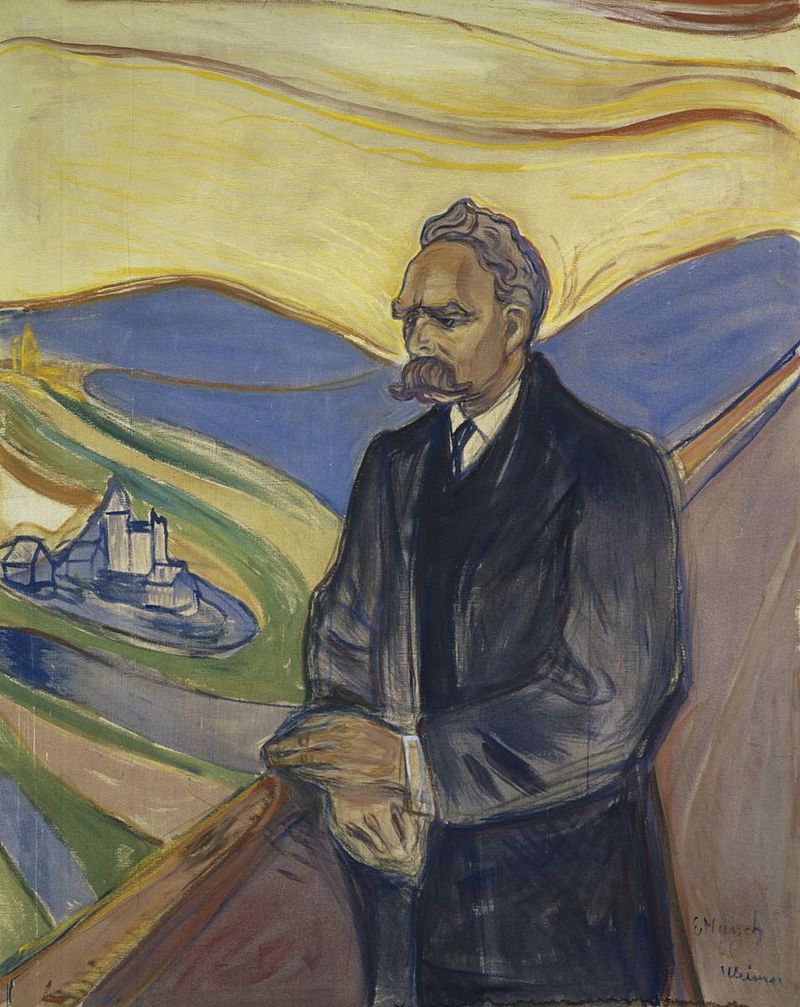

† 25. August 1900 in Weimar

war ein deutscher Philosoph, Dichter und Philologe.

Seine Philosophie befasste sich hauptsächlich mit Themen wie Moral, Kunst, Religion und Kultur.

Zahllose Philosophen und Künstler wurden von Nietzsches Ideen wesentlich beeinflusst.

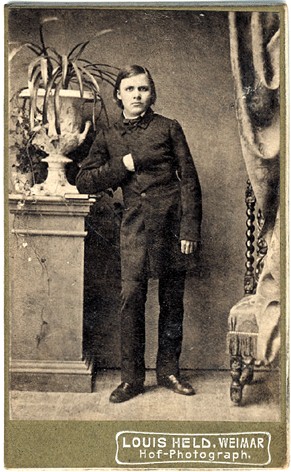

Friedrich Wilhelm Nietzsche wurde am 15. Oktober 1844 in Röcken bei Lützen (Provinz Sachsen) als Sohn des lutherischen Pfarrers Carl Ludwig Nietzsche geboren. Sein Vorname ehrt den preußischen König Friedrich Wilhelm IV., dessen Geburtstag er teilte. Nach dem frühen Tod des Vaters im Jahr 1849 und dem seines jüngeren Bruders 1850 wuchs Nietzsche in Naumburg in einem von Frauen dominierten, pietistischen Haushalt auf – ein Umstand, der sein späteres kritisches Verhältnis zum Christentum und zur Moral prägen sollte.

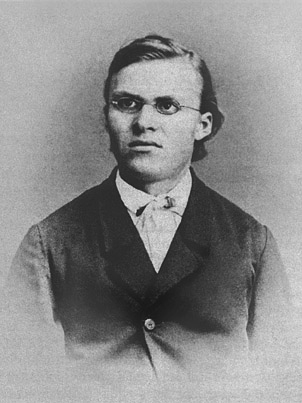

Nach dem Besuch der renommierten Landesschule Pforta studierte Nietzsche ab 1864 zunächst Theologie und klassische Philologie in Bonn und später in Leipzig. Dort entdeckte er die Philosophie Arthur Schopenhauers, die ihn tief beeindruckte. Aufgrund seiner herausragenden wissenschaftlichen Arbeiten wurde ihm 1869 in Leipzig ohne weitere Prüfung der Doktortitel verliehen, und er erhielt im Alter von nur 24 Jahren eine außerordentliche Professur für klassische Philologie an der Universität Basel.

Im August 1870 ließ Nietzsche sich für eine freiwillige Teilnahme als Sanitäter im Krieg gegen Frankreich beurlauben.

Um diese Zeit begann auch seine intensive, aber später zerbrechende Freundschaft mit dem Komponisten Richard Wagner. Nietzsche verehrte Wagner zunächst als Erneuerer der deutschen Kultur. 1872 veröffentlichte Nietzsche sein erstes Hauptwerk, „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“, das in der Philologie-Zunft auf Ablehnung stieß, weil es die wissenschaftliche Methodik zugunsten einer philosophisch-kulturkritischen Perspektive auf die Antike, insbesondere die Spannung zwischen dem Dionysischen und dem Apollinischen, verließ. Mit den kulturkritischen Abhandlungen „Unzeitgemäße Betrachtungen“ (1873–1876) festigte er seinen Ruf als „Unzeitgemäßer“, der die Ideale seiner Epoche radikal infrage stellte.

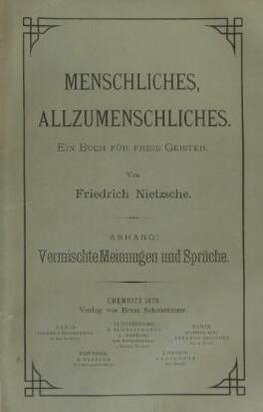

Ab Mitte der 1870er Jahre setzte der große Umschwung in Nietzsches Denken ein. Mit „Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister“ (1878–1880) vollzog er nicht nur einen stilistischen Wandel hin zur aphoristischen Darstellungsweise, sondern auch den endgültigen Bruch mit Richard Wagner und dessen Bayreuther Festspiel-Kultur, die er nun als dekadent und reaktionär ansah. In dieser Phase radikalisierte Nietzsche seine Kritik an Metaphysik, Religion und Moral. Seine fragile gesundheitliche Verfassung – er litt zeitlebens unter heftigen Migräneanfällen, Magenleiden und starker Sehschwäche – zwang ihn 1879 zur vorzeitigen Emeritierung von seiner Basler Professur.

Als freier Philosoph begann für Nietzsche eine rastlose Wanderschaft auf der Suche nach einem Klima, das seine Krankheiten linderte. Er verbrachte die folgenden zehn Jahre hauptsächlich in Italien (Venedig, Turin, Nizza) und in Sils-Maria (Schweiz). Die zentrale Botschaft dieser Jahre formulierte er in „Die fröhliche Wissenschaft“ (1882) mit dem berühmten Satz: „Gott ist tot.“ Nietzsche sah dies nicht als triumphale Feststellung, sondern als tiefgreifende Krise der westlichen Zivilisation, die durch den Verlust des christlichen Wertefundaments in den Nihilismus zu stürzen drohte.

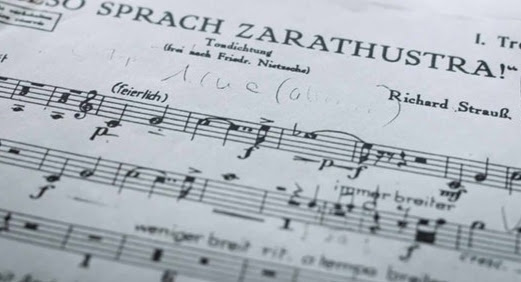

Sein wohl bekanntestes Werk, „Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen“ (1883–1885), ist eine philosophische Dichtung, in der er die Konzepte des Übermenschen (als Ideal der Selbstüberwindung und -gestaltung) und der Ewigen Wiederkunft (der freudigen Bejahung des Schicksals, des Amor Fati) entwickelte. Es folgten scharfe polemische Schriften wie „Jenseits von Gut und Böse“ (1886) und „Zur Genealogie der Moral“ (1887), in denen er die Entstehung moralischer Begriffe aus einer „Herrenmoral“ (schöpferisch, wertsetzend) und einer „Sklavenmoral“ (reaktiv, ressentimentgeladen) ableitete.

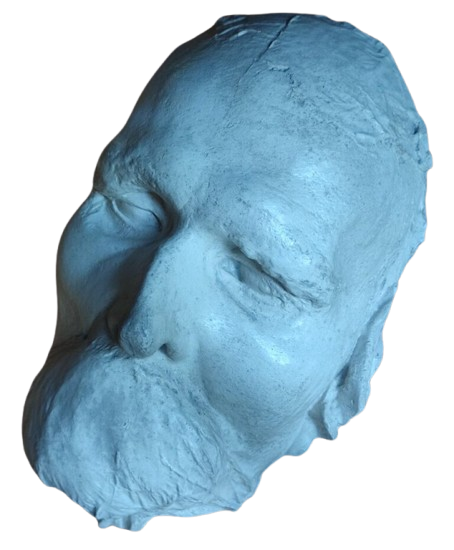

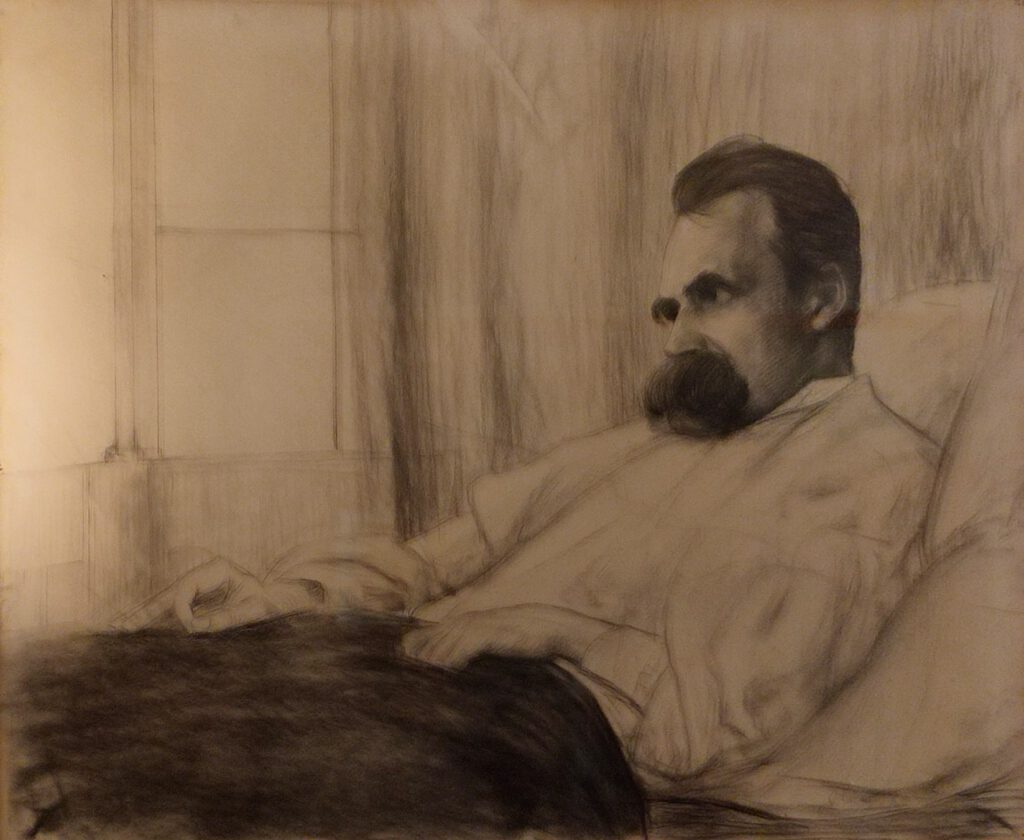

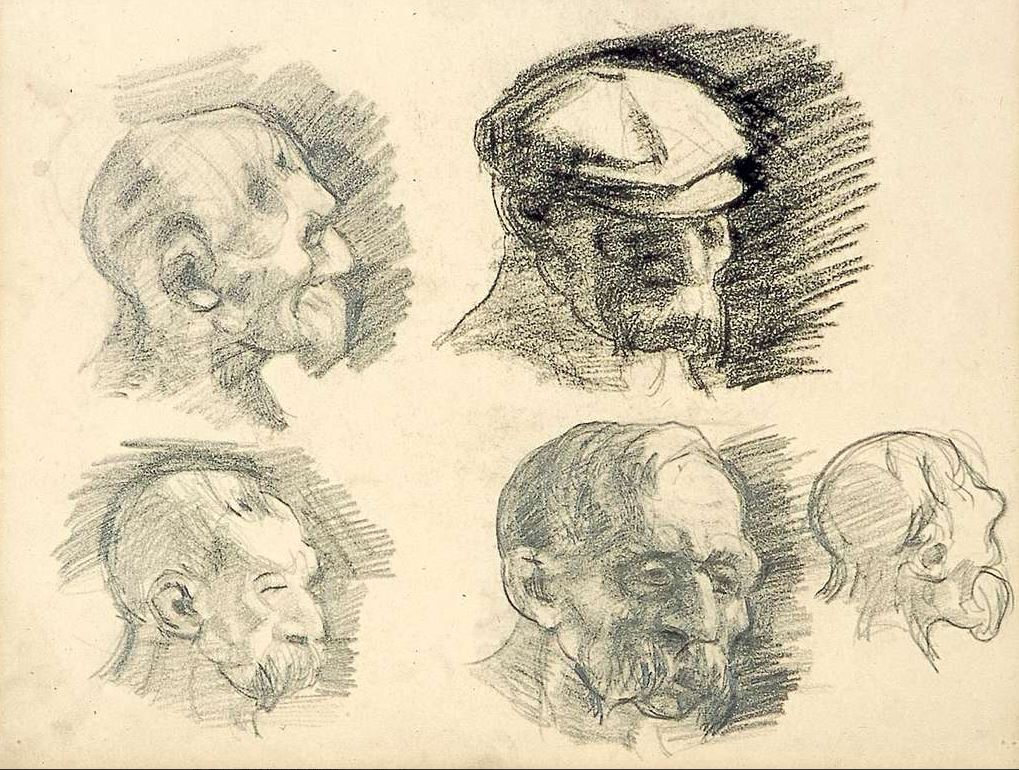

Das Jahr 1888 war Nietzsches letztes produktives Jahr, in dem er Werke wie „Götzen-Dämmerung“ und „Der Antichrist“ verfasste. Im Januar 1889 erlitt er in Turin einen geistigen Zusammenbruch, der ihn für den Rest seines Lebens in Umnachtung versetzte. Die letzten elf Jahre verbrachte der Philosoph, der seinen späteren Ruhm nicht mehr bewusst erlebte, unter der Pflege seiner Mutter und später seiner Schwester in Naumburg und Weimar.

Friedrich Nietzsche starb am 25. August 1900 in Weimar. Seine Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche missbrauchte seinen Nachlass (Nietzsche-Archiv) durch Verfälschungen und Verzerrungen, um ihn dem deutschen Nationalismus und später dem Nationalsozialismus ideologisch anzupassen. Ihre Rolle sowie das Verhältnis zu ihrem Bruder sind allerdings in Fachkreisen umstritten.

Trotz dieser unheilvollen Vereinnahmung wirkt Nietzsche bis heute als einer der einflussreichsten Kritiker der Moderne, dessen Gedankengut in Philosophie, Literatur und Psychologie tief verwurzelt ist. Er bleibt der „Philosoph mit dem Hammer“, der die alten Götzenbildern zertrümmerte, um Raum für neue, selbstbestimmte Werte zu schaffen.

Zur Lektüre empfehlen wir die Kritische Gesamtausgabe der internationalen Forschungsgruppe HyperNietzsche. Dort findest du alle Werke in sehr guter Qualität wiedergegeben, unter anderen:

Ehrungen

nicht nur der größte Philosoph des ausgehenden 19. Jahrhunderts, sondern einer der unerschrockensten Helden überhaupt im Reich des Gedankens

Thomas Mann

Wer kann ihn nicht in Anspruch nehmen! Sage mir, was du brauchst, und ich will dir dafür ein Nietzsche-Zitat besorgen.

Kurt Tucholsky

»Wieviel Wahrheit kann der Mensch ertragen?« das war die Frage des tapferen Denkers ein ganzes Leben hindurch.

Stefan Zweig

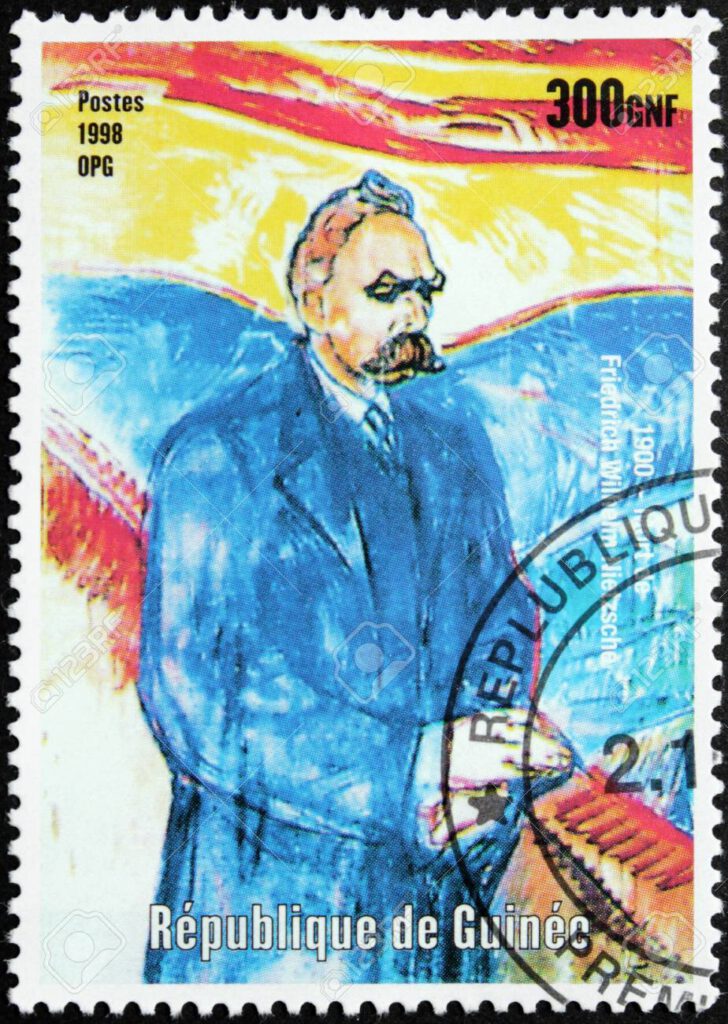

Mit staatlichen Ehrungen tat man sich überall schwer. So konnten wir weltweit nur drei Briefmarkenausgaben finden, die Friedrich Nietzsche würdigen. Auch auf Orden, Münzen und Banknoten hat er es nach unserer Kenntnis nicht geschafft.

Durchaus einzig und die größten aller verstehenden Psychologen sind Kierkegaard und Nietzsche.

Karl Jaspers

Am 25.8.2025, an Nietzsches 125. Todestag, wurde sein schriftlicher Nachlass ins Weltdokumentenerbe der UNESCO aufgenommen.

Bildnachweis

Max Klinger Bronze: Klassik Stiftung Weimar

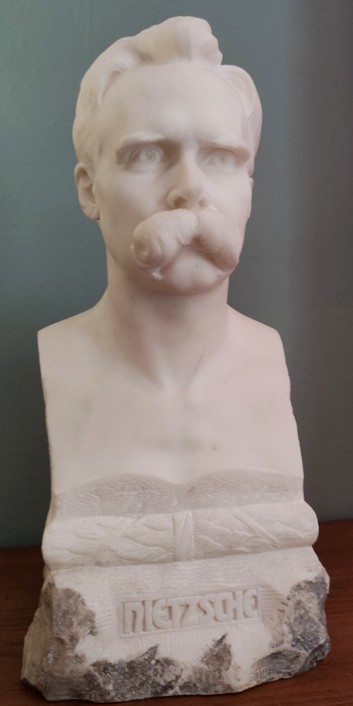

Thorbjoern: Nietzsche-Skulpturengruppe Röcken, (CC BY 3.0)

alle übrigen Bilder: public domain

Audionachweis

Also sprach Zarathustra: Richard Strauss, Interpret: Sascha Ende (CC BY 4.0)

Zitatnachweis

Thomas Mann „Nietzsches Philosophie im Lichte unserer Erfahrung“ Vortrag PEN-Clubs in Zürich, 3. Juni 1947

Kurt Tucholsky „Fräulein Nietzsche“ Die Weltbühne, 12.01.1932

Stefan Zweig „Der Kampf mit dem Dämon: Hölderlin – Kleist – Nietzsche“ Leipzig: Insel 1925

Karl Jaspers „Allgemeine Psychopathologie“ Berlin, Heidelberg: Springer 1946

Videos zu Friedrich Nietzsche findest du in unserem Kinosaal, zum Beispiel: