Wegweiser

Räume

Das Museum

Bitte trage dich in unser

Gästebuch ein.

Über ein paar Zeilen würden wir uns sehr freuen.

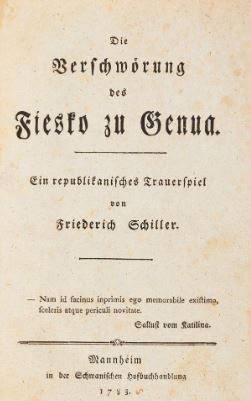

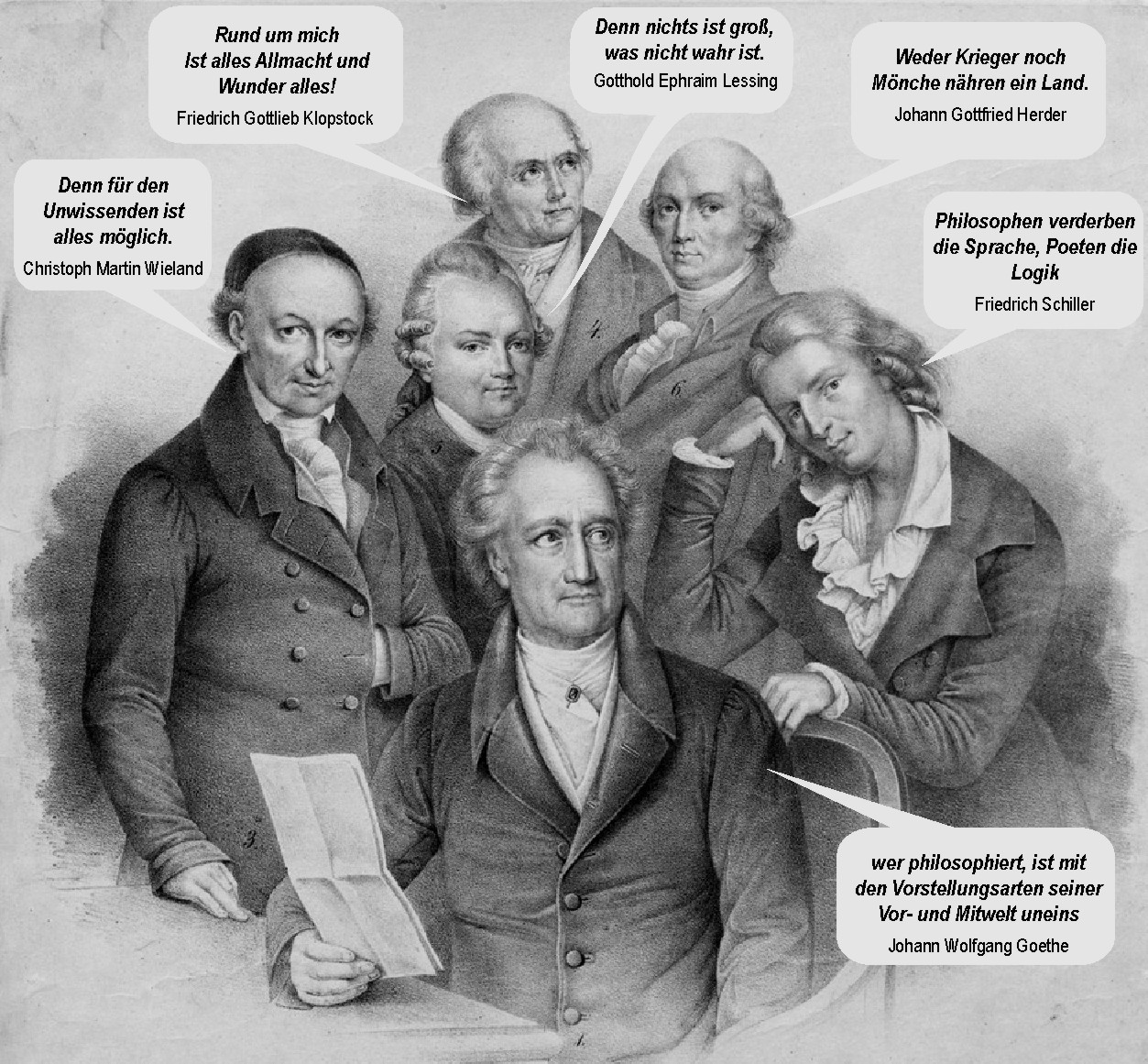

Dichtende Philosophen oder philosophierende Dichter?

Friedrich Schiller und

die Poeten der Aufklärung

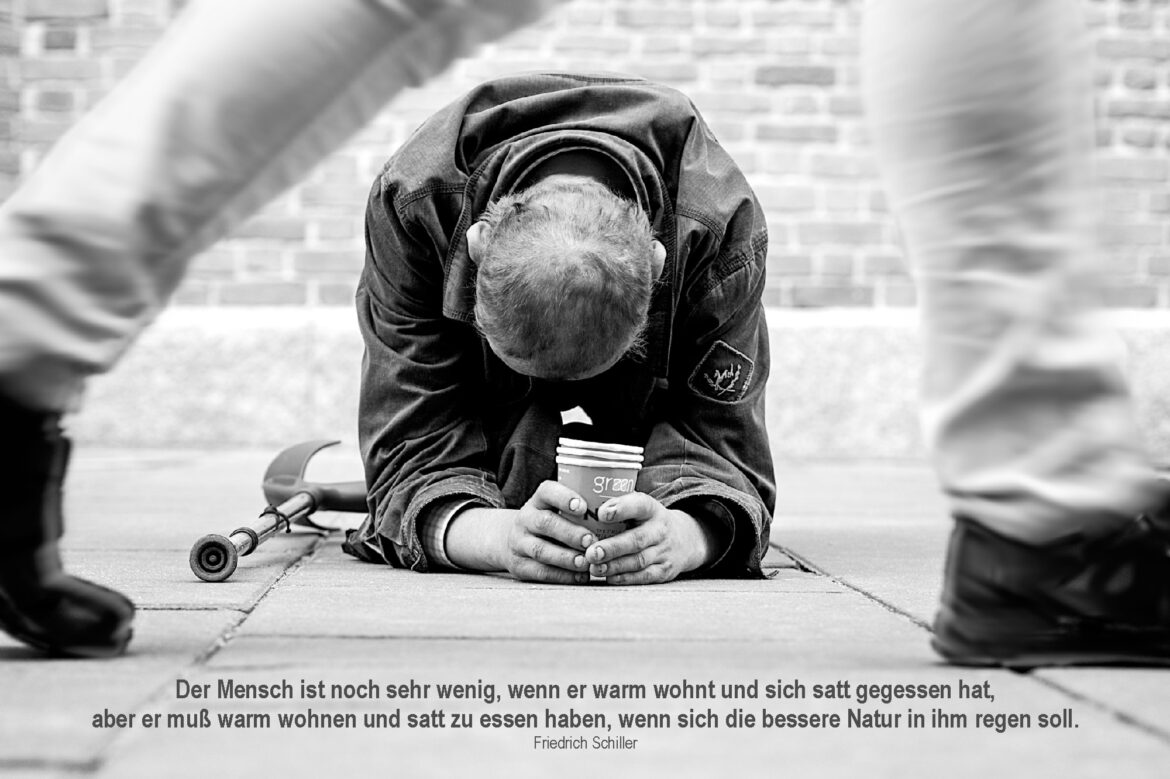

In der Literatur brachte die europäische Aufklärung große Namen hervor, und doch standen sie alle – zumindest in Deutschland – im Schatten eines Mannes:

Johann Wolfgang von Goethe.

Dies gilt auch und ganz besonders für Friedrich Schiller, dem das durchaus bewusst war, schrieb er doch im Jahr 1800 an Charlotte von Schimmelmann:

„Nach meiner innigsten Überzeugung kommt kein anderer Dichter ihm an Tiefe der Empfindung und an Zartheit derselben, an Natur und Wahrheit und zugleich an hohem Kunstverdienste auch nur von weitem bei. Die Natur hat ihn reicher ausgestattet als irgendeinen, der nach Shakespeare aufgestanden ist.„

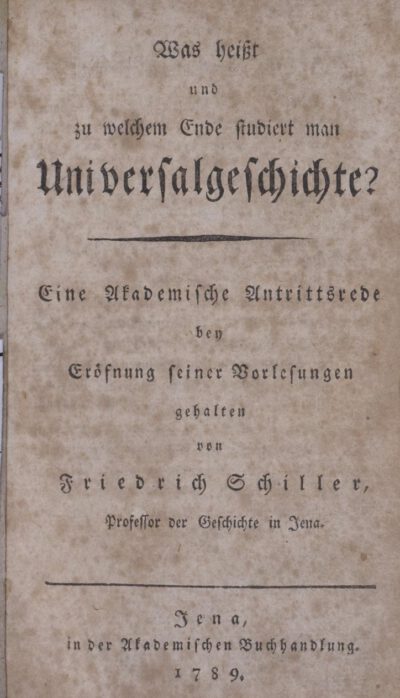

Aber es gibt ein Feld, auf dem Schiller der Bedeutendere von beiden war: die Philosophie. Goethe gab selbst zu:

„Von der Philosophie habe ich mich selbst immer frei erhalten; der Standpunkt des gesunden Menschenverstandes war auch der meinige.“

Es scheint, dass Goethes »Künstlernatur dem Zergliedern, Trennen und Abstrahieren, welches der Philosoph notwendig betreiben muss, sich nie in dem Maße wie diejenige Schillers zu eigen geben konnte.« (Vorländer 1908) Während seine philosophische Bedeutung vor allem in dem Widerhall liegt, den seine Werke in fremdem Ideengut fanden, hat Schiller eigene Beiträge zu verschiedenen Gebieten der Philosophie geleistet.