Der Wille ist frei –

oder nicht?

Vor 500 Jahren begann ein Streit, der als bedeutende Wegmarke in die Ideengeschichte einging.

Auslöser war die Veröffentlichung einer Schrift des Erasmus von Rotterdam im Jahr 1524 mit dem Titel „De Libero Arbitrio“ (Über den freien Willen), die von Martin Luther heftig attackiert wurde.

Der Streit zwischen Luther und Erasmus über die Freiheit des Willens war ein bedeutendes Diskussionsthema während der Zeit der Reformation. Im Mittelpunkt stand die Frage nach der menschlichen Willensfreiheit und deren Verhältnis zur göttlichen Gnade.

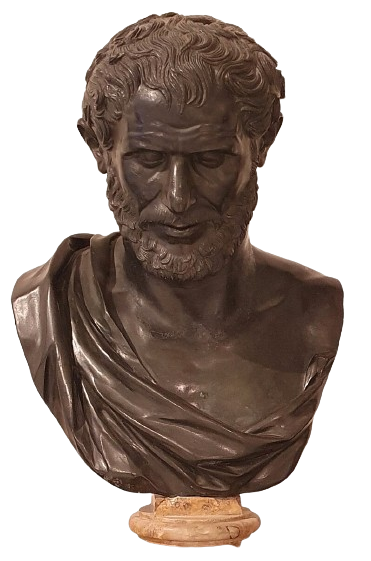

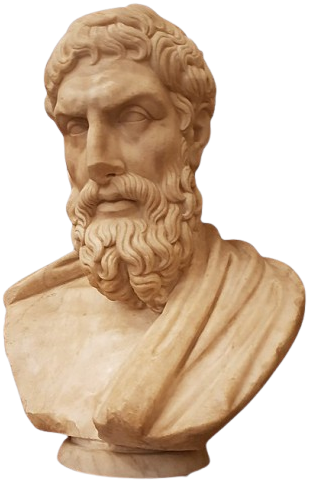

Während Epikur einen begrenzten freien Willen annahm, der durch die Kombination von atomaren Bewegungen und menschlicher Vernunft geprägt ist, neigte Demokrit eher zu einem deterministischen Standpunkt, der davon ausging, dass alle Handlungen durch vorherige Ursachen festgelegt sind.

In der Spätantike entspann sich dieser Streit erneut zwischen Augustinus und Pelagius. Er beeinflusste die Debatte während des gesamten Mittelalters.

Der Mensch ist durch die Erbsünde gefangen und ohne göttliche Gnade nicht in der Lage, das Gute zu wählen.

Ein starker freier Wille ermöglicht es dem Menschen, das Gute aus eigener Kraft zu wählen.

Unmittelbaren Einfluss auf Erasmus hatte Giovanni Pico della Mirandola. Dieser sehr jung verstorbene Zeitgenosse betonte in seiner berühmten Rede „De hominis dignitate“ (Über die Würde des Menschen), dass der Mensch keinen vorbestimmten Platz in der Schöpfung hat. Stattdessen habe er selbst zu entscheiden, welchen Weg er einschlagen möchte. Diese Fähigkeit zur Selbstbestimmung, die er als „Willensfreiheit“ interpretierte, mache den Menschen einzigartig.

Bildnachweis

Büste des Demokrit: Yair Haklai (CC BY-SA 4.0)

Büste des Epikur: Jamie Heath (CC BY-SA 3.0)

alle anderen Abbildungen: public domain

Zitatnachweis

Zitate Erasmus und Luther zit. nach Simon Mayer (2017)

hatte sich mit den Positionen seiner Vorgänger gründlich auseinandergesetzt und befürwortete die von Epikur, Pelagius und vor allem die von Mirandola. Er betonte die Idee der „kooperativen Gnade“, die besagt, dass der Mensch zwar durch die Sünde beeinträchtigt, aber dennoch in der Lage ist, durch seine eigenen Anstrengungen einen Beitrag zur Erlösung zu leisten.

Erasmus argumentierte, dass der freie Wille des Menschen eine Rolle bei der Annahme oder Ablehnung der göttlichen Gnade spiele. Damit hielt er am traditionellen christlichen Verständnis fest, dass der Mensch durch gute Werke und seine Entscheidungen aktiv an seinem Heil teilnehmen könne.

antwortete darauf mit der Schrift „De Servo Arbitrio“ (Über den unfreien Willen) im Jahr 1525.

Nach seiner Meinung ist der menschliche Wille durch die Erbsünde so gefangen und gebunden, dass der Mensch ohne göttliche Intervention nicht in der Lage ist, sich aus eigener Kraft für das Gute zu entscheiden; es sei allein Gottes Gnade, die den Menschen errettet.