Gemälde: Jean Béraud „Le Boulevard St. Denis, Paris“ – (Public Domain)

In allen Bereichen erhältst du durch Klick auf die Bilder nähere Informationen.

Lebensphilosophie

Dichter oder Philosophen?

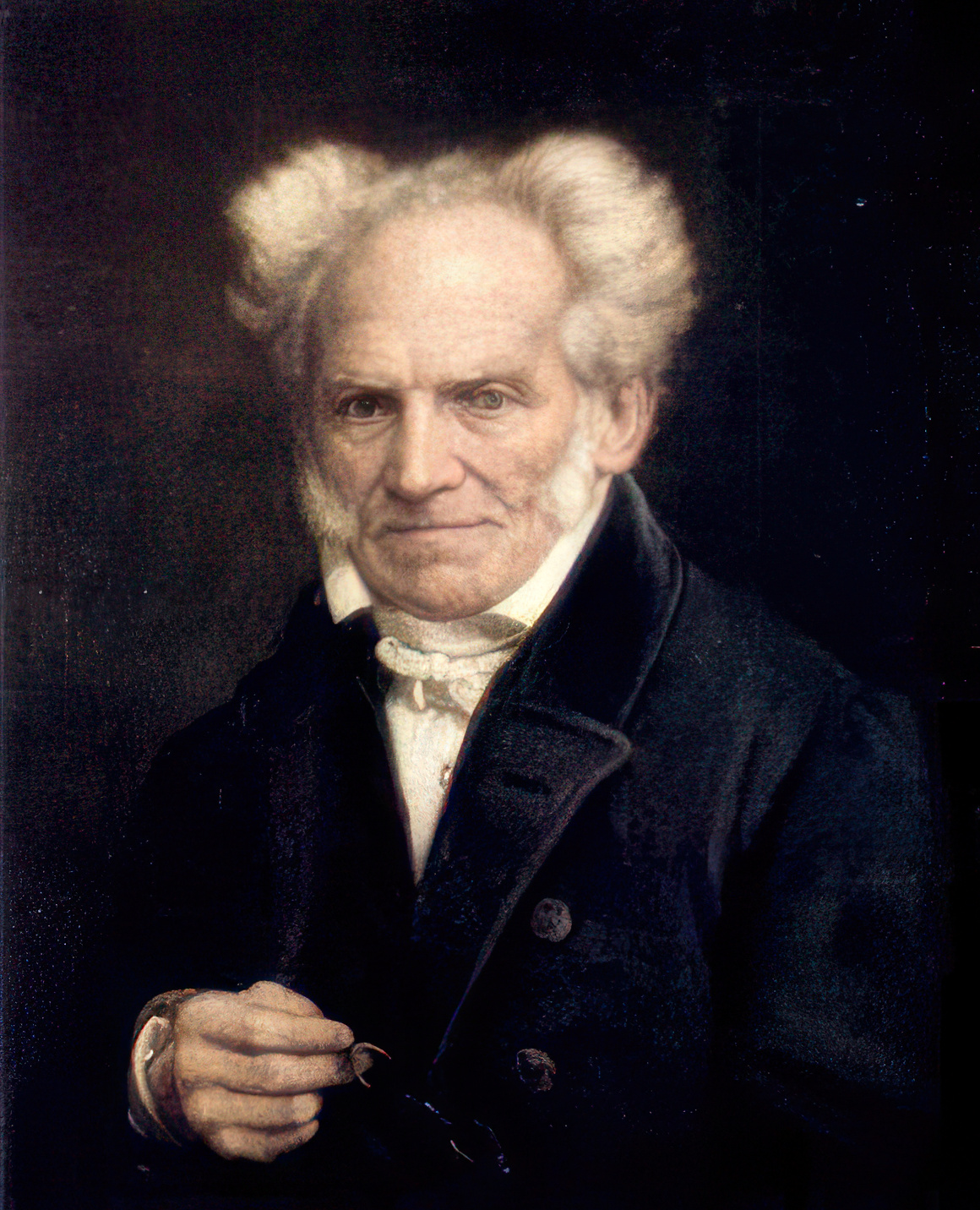

Arthur Schopenhauer

Kommt zu einem schmerzlosen Zustand noch die Abwesenheit der Langenweile; so ist das irdische Glück im wesentlichen erreicht.

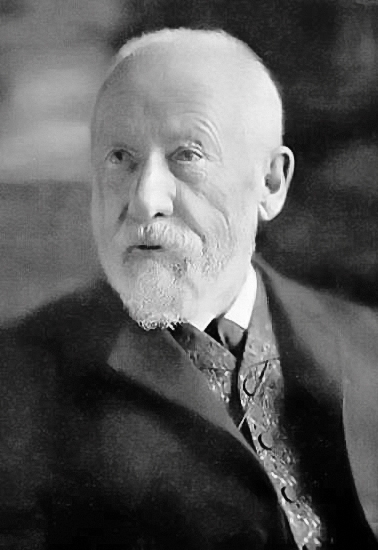

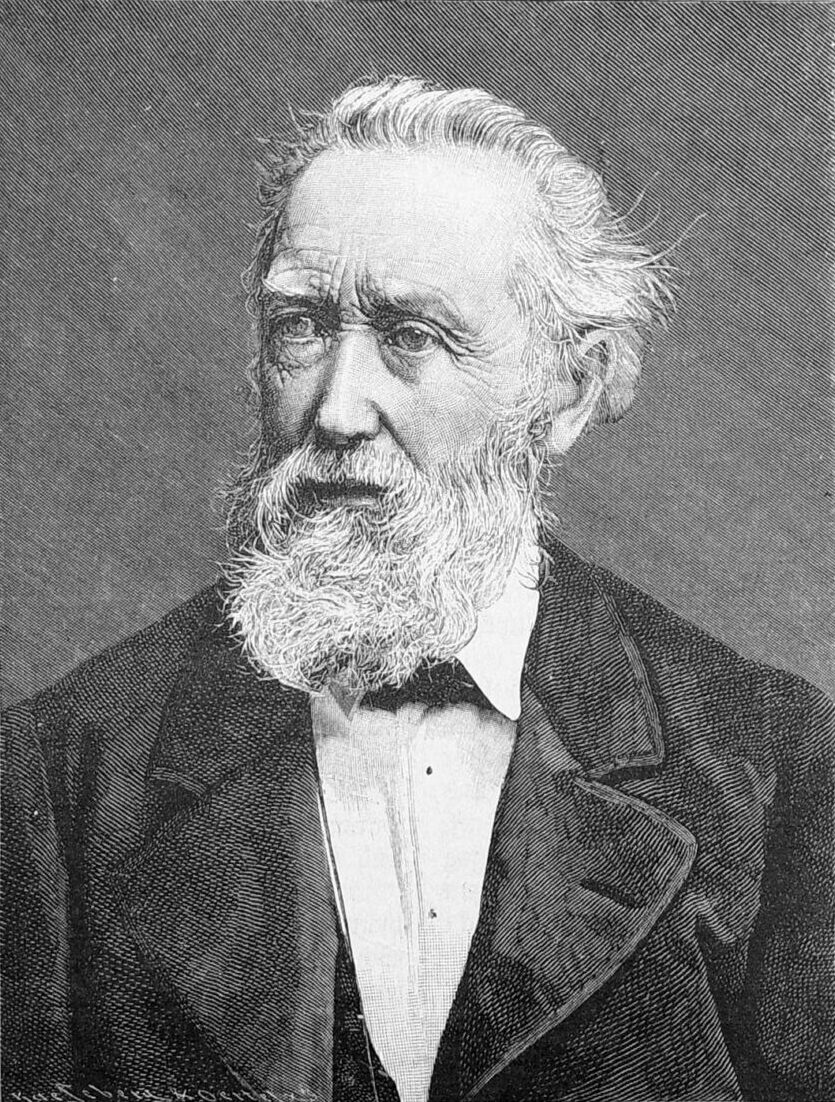

Wilhelm Dilthey

Leben und Lebenserfahrung sind die immer frisch fließenden Quellen des Verständnisses der gesellschaftlich-geschichtlichen Welt

Die Lebensphilosophie des 19. Jahrhunderts war von beispielloser Popularität und beeinflusste wie keine andere philosophische Strömung das geistige Leben in Deutschland und Europa.

Die Lebensphilosophie des 19. Jahrhunderts war eine philosophische Strömung, die sich mit dem individuellen Leben, mit der Existenz und den Erfahrungen des Einzelnen auseinandersetzte. Sie entstand als Reaktion auf die strenge Rationalität der Aufklärung und der Industrialisierung und erklärte, dass das Wesentliche des Lebens in der persönlichen Erfahrung liegt und somit mehr sei als bloße Vernunft.

Ein zentrales Anliegen der Lebensphilosophie war es, das Leben in seiner Ganzheit und Fülle zu erfassen. Dabei wurde betont, dass das Leben nicht allein durch abstrakte Konzepte oder theoretische Systeme verstanden werden kann, sondern dass es von den individuellen Erfahrungen und Empfindungen bestimmt wird.

Die Lebensphilosophen wandten sich gegen eine rein mechanistische und rationalistische Sichtweise der Welt. Sie kritisierten, dass diese Sicht das Leben auf eine bloße Abfolge von Ursache und Wirkung reduziert und die menschliche Existenz entfremdet.

Ein weiterer zentraler Punkt der Lebensphilosophie war die Betonung der Individualität und Einzigartigkeit jedes Menschen, der seine eigenen Erfahrungen und Werte hat, die nicht auf allgemeine Regeln oder Normen reduziert werden können.

Viele Lebensphilosophen betonten die Bedeutung der Lebensbejahung und des Lebenswillens. Sie sahen im Leben selbst eine treibende Kraft, die nach Entfaltung und Wachstum strebt.

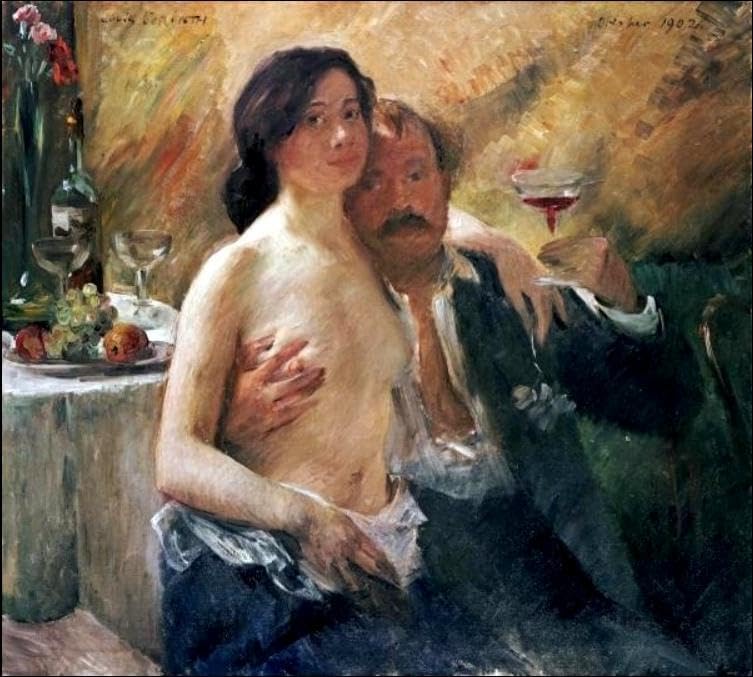

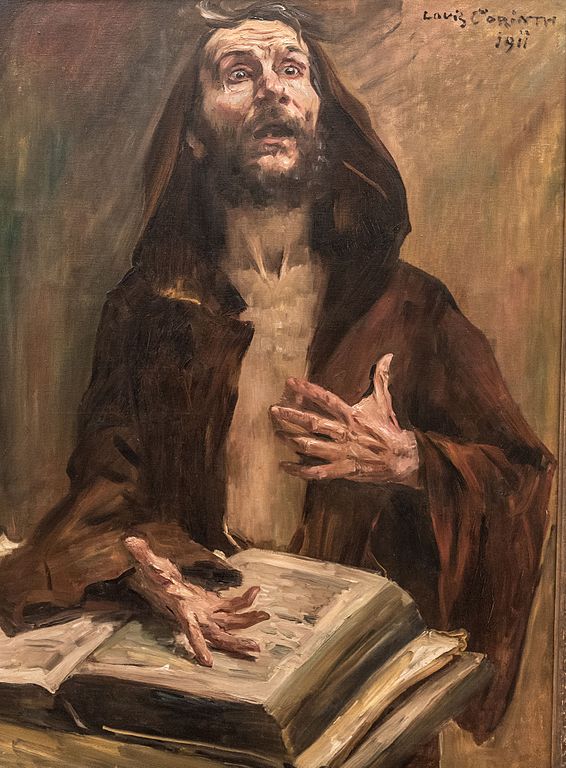

In der Kunst und der kreativen Selbstentfaltung sahen die meisten Lebensphilosophen einen zentralen Ausdruck des Lebens. Sie betrachteten die Kunst als einen Weg, die eigene Existenz zu erforschen und auszudrücken.

Georg Simmel

Nichts zeigt so sehr die Tiefe des menschlichen Niveaus, als wozu der Mensch greift, um das Leben aushalten zu können.

Henri Bergson

Das Wesen des Intellekts ist es, uns in den Kreis des Gegebenen einzusperren. Die Tat aber durchbricht diesen Kreis.

Ohne die Irrtümer, welche in den Annahmen der Moral liegen,

wäre der Mensch Tier geblieben.

Friedrich Nietzsche

mit seiner Betonung der Lebenskraft und Selbstentfaltung des Menschen.

Gesellschaftskritik

Sozialisten, Soziologen und Anarchisten

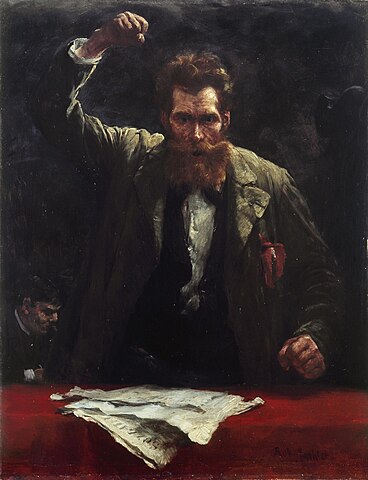

Revolution!

In der sozialistischen Bewegung kam es Ende des 19. Jahrhunderts zu einer Flügelbildung. Dem revolutionären Flügel, welcher der Marxschen Lehre folgte, wonach der Kapitalismus nur mittels Revolution beseitigt werden kann, stand der revisionistische Flügel gegenüber, der dafür plädierte, durch Reformen in den Sozialismus hineinzuwachsen.

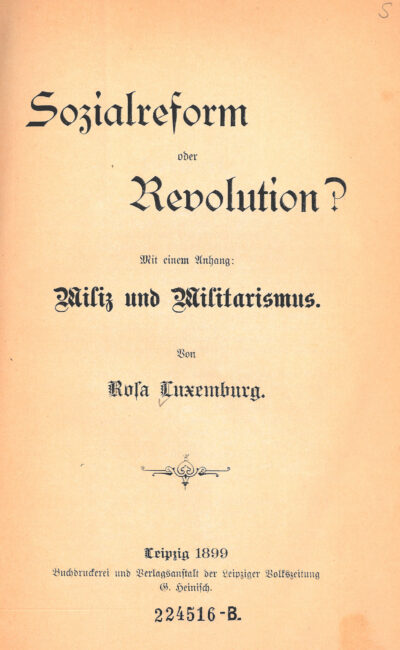

Eine entschiedene Gegnerin des Revisionismus war Rosa Luxemburg. Sie betonte die Notwendigkeit einer revolutionären Umgestaltung der Gesellschaft. In ihrer Schrift „Sozialreform oder Revolution?“ (1899) argumentierte sie, dass Reformen innerhalb des kapitalistischen Systems zwar notwendig und wichtig seien, aber nicht ausreichen würden, um die grundlegenden Widersprüche und Ungerechtigkeiten des Kapitalismus zu überwinden. Sie betonte, dass der Kapitalismus letztlich zu Krisen und Konflikten führen würde, die nur durch eine proletarische Revolution gelöst werden könnten.

Luxemburg sah den Revisionismus als Gefahr für die sozialistische Bewegung, da er die revolutionäre Energie der Arbeiterklasse unterminiere und die Bewegung in die Falle der bürgerlichen Politik und des Opportunismus führen könnte. Diese Position im Revisionismusstreit festigte ihre Rolle als eine der führenden Theoretiker des revolutionären Marxismus und beeinflusste die sozialistische Bewegung in Europa nachhaltig.

Rosa Luxemburg war Mitbegründerin der Sozialdemokratischen Partei des Königreichs Polen und Litauen und später der Spartakusgruppe, die zur Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) wurde. Ihre Schriften betonten die Bedeutung der Massenstreiks und der spontanen Massenaktionen für den revolutionären Prozess.

Während der Novemberrevolution 1918 spielte sie eine zentrale Rolle und kämpfte für die Errichtung einer sozialistischen Räterepublik in Deutschland. Am 15. Januar 1919 wurde Rosa Luxemburg zusammen mit Karl Liebknecht von rechtsgerichteten Freikorps-Soldaten in Berlin ermordet. Ihr Tod machte sie zur Märtyrerin der sozialistischen Bewegung.

Luxemburgs kompromissloses Engagement für Freiheit und soziale Gerechtigkeit hat sie zu einer der bedeutendsten Figuren der Arbeiterbewegung gemacht.

Freiheit nur für die Anhänger der Regierung, nur für Mitglieder einer Partei – mögen sie noch so zahlreich sein – ist keine Freiheit. Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden.

„Zur russischen Revolution“ (1918)

Eduard Bernstein (1850-1932) war ein bedeutender sozialdemokratischer Theoretiker und Politiker, der im Revisionismusstreit eine zentrale Rolle spielte.

Bernstein vertrat die Position, dass sich der Marxismus den veränderten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen anpassen müsse, weil die kapitalistische Gesellschaft sich anders entwickelte, als von Karl Marx vorhergesagt. Bernstein glaubte, dass der Kapitalismus nicht notwendigerweise in einer ökonomischen Katastrophe enden müsse und dass die Arbeiterklasse auch ohne revolutionäre Umwälzungen politische und soziale Verbesserungen erreichen könne.

In seinem Werk „Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie“ (1899) plädierte Bernstein für eine Anpassung der sozialistischen Theorie an die realen Bedingungen.

das, was man gemeinhin Endziel des Sozialismus nennt,

ist mir nichts, die Bewegung alles

(Oft zitiert als „Das Ziel ist nichts, die Bewegung ist alles.“

Er propagierte eine Reformpolitik, die auf schrittweise Verbesserungen der Lebensbedingungen der Arbeiter und auf die Demokratisierung der Gesellschaft abzielte. Bernstein vertrat die Ansicht, dass der Sozialismus durch parlamentarische Arbeit, gesetzliche Reformen und die Zusammenarbeit mit bürgerlichen Parteien erreicht werden könne. Er beeinflusste damit maßgeblich die Entwicklung der Sozialdemokratie im 20. Jahrhundert.

nein, Reform!

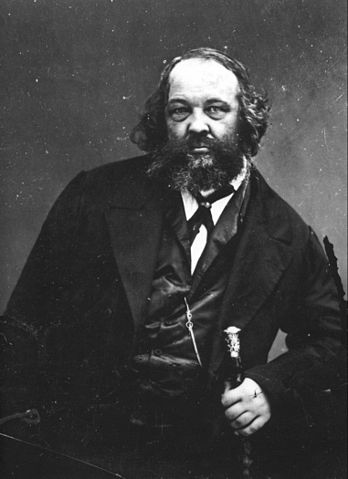

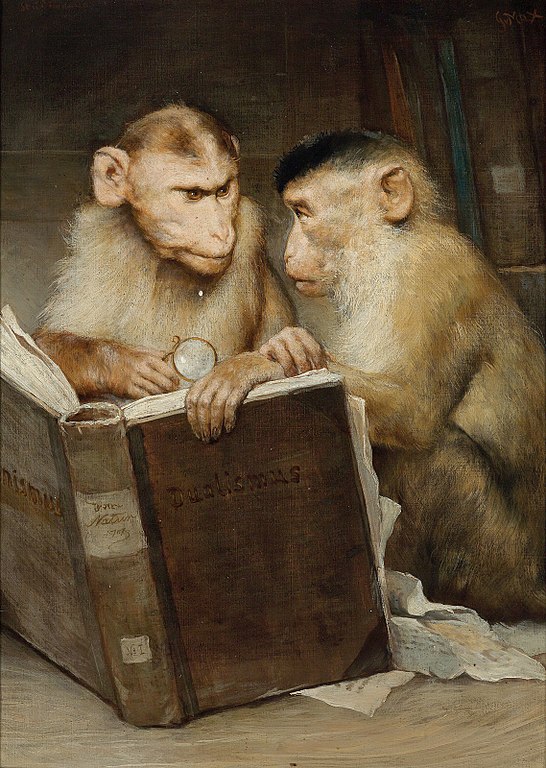

Der Anarchismus hatte in der Zeit der Belle Époque eine Blütezeit. Die Anarchisten vertraten sozialistische Grundideen, lehnten aber den Marxismus ab, weil dieser am Staat und seinen Hierarchien festhielt.

Was im Juni 1848 unterlag, war nicht der Sozialismus im Allgemeinen, nur der Staatssozialismus, der autoritäre und reglementmäßige Sozialismus, der geglaubt und gehofft hatte, dass der Staat den Bedürfnissen und legitimen Wünschen der Arbeiterklasse volle Befriedigung gewähren werde und mit seiner Allmacht eine neue soziale Ordnung einführen wolle und könne.

Michail Bakunin: Staatlichkeit und Anarchie (1867)

Im Gegenzug sahen die Marxisten in den Anarchisten kleinbürgerliche Utopisten, die sich wissenschaftlichen Erkenntnissen verweigerten.

„Wir sind keine besseren Menschen, aber die Macht hat uns noch nicht korrumpiert.“

Memoiren (1886)

„Die Anarchie, das ist das große Paradepferd ihres Meisters Bakunin, der von allen sozialistischen Systemen nur die Aufschriften genommen hat.“

Karl Marx/Friedrich Engels „Die angeblichen Spaltungen in der Internationale“ (1872)

Dennoch waren die Ideen der Anarchisten in bürgerlich-intellektuellen Kreisen und in der Bohème bis in die 1920er Jahre hinein sehr populär. Die schillernden Figuren entsprachen dem liberalen Zeitgeist, aber auch einer beginnenden Übersättigung und Dekadenz.

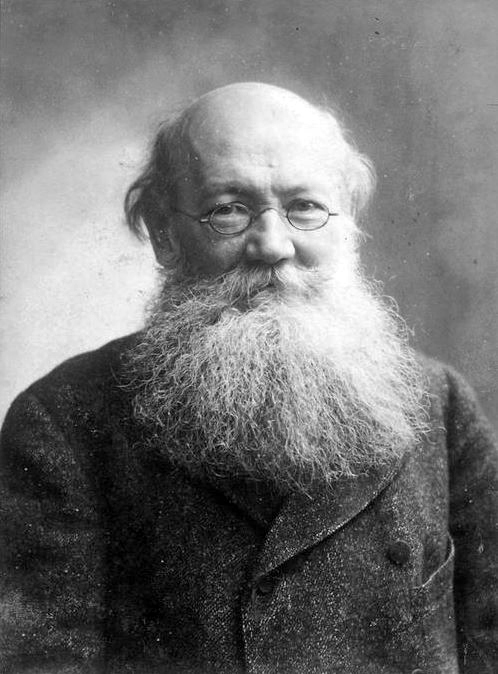

„Jedes Mal, wenn wir von einer Revolution sprechen, furcht der ernsthafte Arbeiter, der seine Kinder einst ohne Brot gesehen hat, die Stirn und wiederholt uns: Und das Brot?“

Die Eroberung des Brotes (1892)

Demgegenüber hatte die proletarische Mehrheit einen harten Kampf um die Begrenzung der ungezügelten Ausbeutung durch das Industriekapital und gegen die Bismarckschen Sozialistengesetze zu führen. Dabei kam ihnen die Theorie von Marx und Engels besser entgegen als die Ideen der Anarchisten. So wurde der Marxismus zum theoretischen Rüstzeug der Arbeiterbewegung.

Vermittelnd wirkten der soziale Anarchismus Gustav Landauers sowie die gewerkschaftliche Bewegung des Anarchosyndikalismus.

„Ein Ziel lässt sich nur erreichen, wenn das Mittel schon in der Farbe dieses Zieles gefärbt ist. Nie kommt man durch Gewalt zur Gewaltlosigkeit.„

Gustav Landauer „Anarchistische Gedanken über Anarchismus“ (1901)

lieber Anarchie!

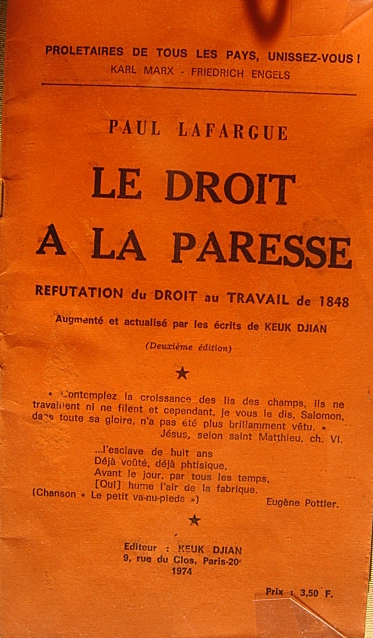

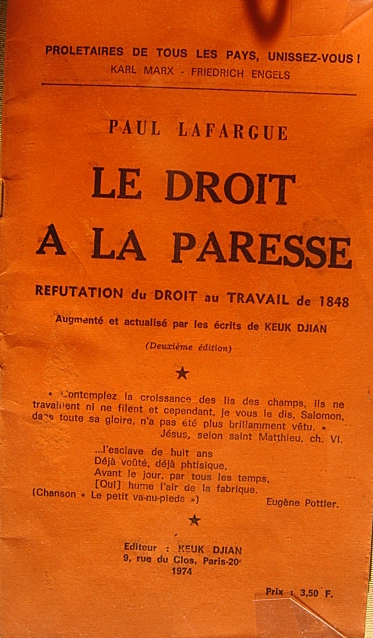

Paul Lafargue (1842-1911) war ein französischer marxistischer Theoretiker, Journalist und Aktivist. Geboren in Santiago de Cuba, stammte Lafargue aus einer vielfältigen kulturellen und ethnischen Herkunft. Er zog nach Frankreich und engagierte sich aktiv in der sozialistischen Bewegung. Lafargue studierte Medizin in Paris, wo er Karl Marx kennenlernte und dessen Tochter Laura heiratete.

Lafargue ist vor allem für seine Schrift „Das Recht auf Faulheit“ (1880) bekannt, in der er die damalige Arbeitsmoral und den Kapitalismus kritisierte. Er argumentierte, dass die Arbeiterklasse das Recht auf Muße und Freizeit haben sollte, anstatt sich dem „Arbeitsfetischismus“ hinzugeben. Seine provokanten Ideen stellten die Werte der industriellen Gesellschaft infrage und regten die sozialistische Debatte an.

Aber das Proletariat zu überzeugen, dass die zügellose Arbeit, der es sich seit Beginn des Jahrhunderts ergeben hat, die schrecklichste Geißel ist, welche je die Menschheit getroffen, dass die Arbeit erst dann eine Würze der Vergnügungen der Faulheit, eine dem menschlichen Körper nützliche Leidenschaft sein wird, wenn sie weise geregelt und auf ein Maximum von drei Stunden täglich beschränkt wird – das ist eine Aufgabe, die meine Kräfte übersteigt.

Als aktives Mitglied der französischen Arbeiterbewegung gründete Lafargue gemeinsam mit Jules Guesde die französische Arbeiterpartei (Parti Ouvrier Français). Er spielte eine zentrale Rolle in der Erarbeitung und Verbreitung marxistischer Ideen in Frankreich.

Lafargue und seine Frau Laura begingen 1911 gemeinsam Selbstmord, da sie der Meinung waren, ihr Leben habe seinen Höhepunkt erreicht. Seine Schriften und sein Engagement hinterließen einen nachhaltigen Einfluss auf die sozialistische Bewegung und die Arbeiterbewegung in Europa.

Gesund an Körper und Geist, töte ich mich selbst, bevor das unerbittliche Alter,

das mir eine nach der anderen alle Vergnügungen und Freuden des Daseins nimmt

und mich meiner körperlichen und geistigen Kräfte beraubt, meine Energie lähmt,

meinen Willen bricht und mich für mich und andere zur Last werden lässt.

mehr Faulheit!

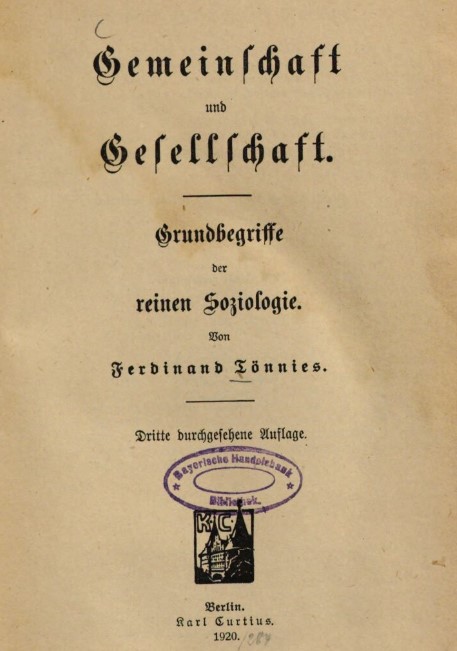

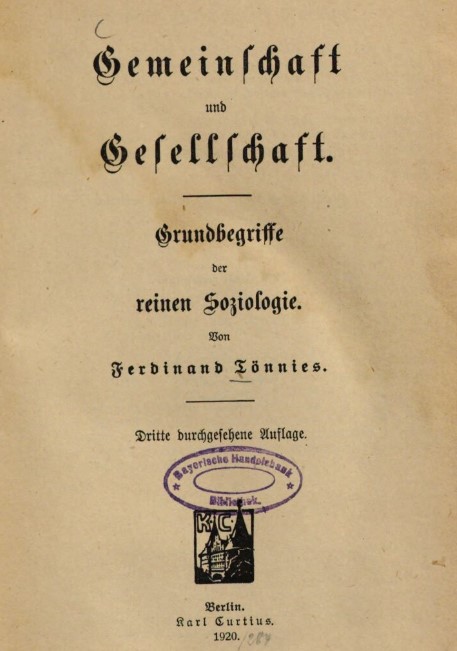

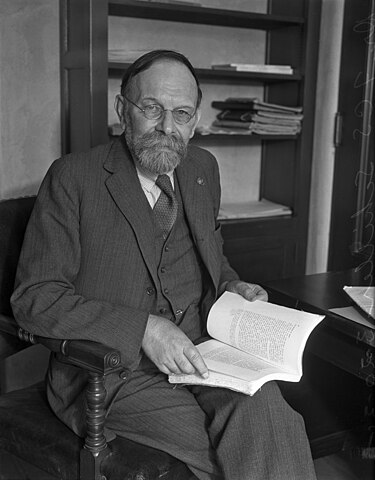

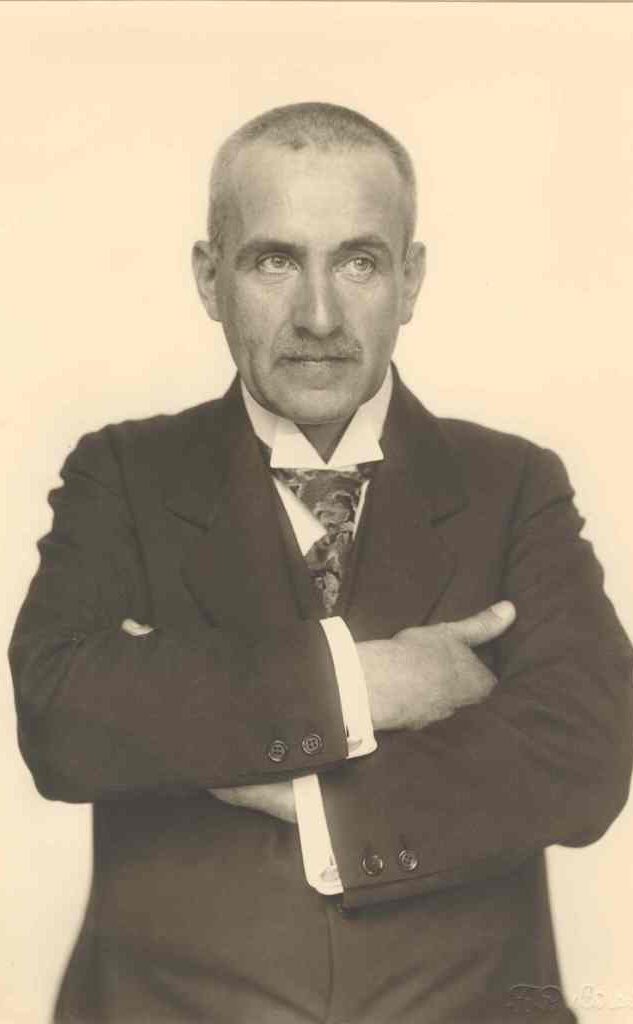

von Ferdinand Tönnies

Nachdem Auguste Comte den Begriff der Soziologie geprägt und deren Inhalte umrissen hatte, wurde sie in der zweiten Hälfte zu einer eigenständigen, von der Philosophie getrennten Wissenschaft entwickelt.

Die Soziologie behandelt alle Aspekte des Zusammenlebens von Menschen in Gemeinschaften. Im Unterschied zur Gesellschaftsphilosophie stützt sich die Soziologie vorwiegend auf analytisch-empirische Methoden. Sie ordnet sich deshalb zwischen Natur- und Geisteswissenschaften ein.

In Frankreich war es insbesondere Émile Durkheim, der Comtes Ansatz weiterentwickelte.

In Deutschland war die Arbeit von Ferdinand Tönnies wegweisend, der in seinem 1887 erschienenen Werk „Gemeinschaft und Gesellschaft“ wesentliche systematische Grundlagen für diese neue Wissenschaftsdisziplin schuf.

Marx und Engels hatten sowohl mit ihrer materialistischen Geschichtsphilosophie als auch mit sozialökonomischen Theorien wesentliche Vorarbeit geleistet. Tönnies hebt diesen Einfluss ausdrücklich hervor und sagt, dass er seine wichtigsten Anregungen aus den „Werken dreier ausgezeichneter Autoren“ empfangen hat, darunter die des „merkwürdigsten und tiefsten Social-Philosophen Karl Marx, dessen Namen ich um so lieber hervorhebe, da ihm die angebliche utopistische Phantasie, in deren definitive Überwindung er seinen Stolz gesetzt hat, auch von Tüchtigen nicht verziehen wird (dass aber der Denker an den praktischen Arbeiterbewegungen einen Anteil genommen hat, geht doch seine Kritiker nichts an; wenn sie dies für unmoralisch halten, wer kümmert sich um ihre Immoralitäten?)“ Vorrede zu „Gemeinschaft und Gesellschaft“

Auf Tönnies‘ Werk aufbauend, wurde die Soziologie durch namhafte Gelehrte, wie Georg Simmel und Max Weber, zu einer angesehenen und einflussreichen Wissenschaft entwickelt.

Besondere Aufmerksamkeit fand um die Jahrhundertwende Max Webers Schrift „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“ (1904/05). Dieses grundlegende Werk der Religionssoziologie geht der Frage nach, welcher Zusammenhang zwischen der protestantischen Ethik und dem Erfolg der Industrialisierung in Westeuropa besteht.

Dann allerdings könnte für die »letzten Menschen« dieser Kulturentwicklung das Wort zur Wahrheit werden:

»Fachmenschen ohne Geist, Genussmenschen ohne Herz:

dies Nichts bildet sich ein, eine nie vorher erreichte Stufe des Menschentums erstiegen zu haben.«

erstmal

Soziologie!

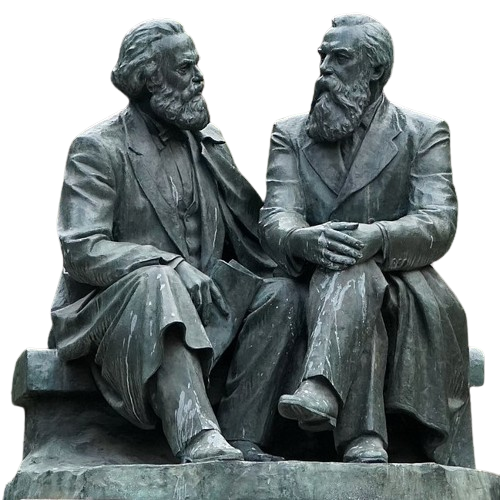

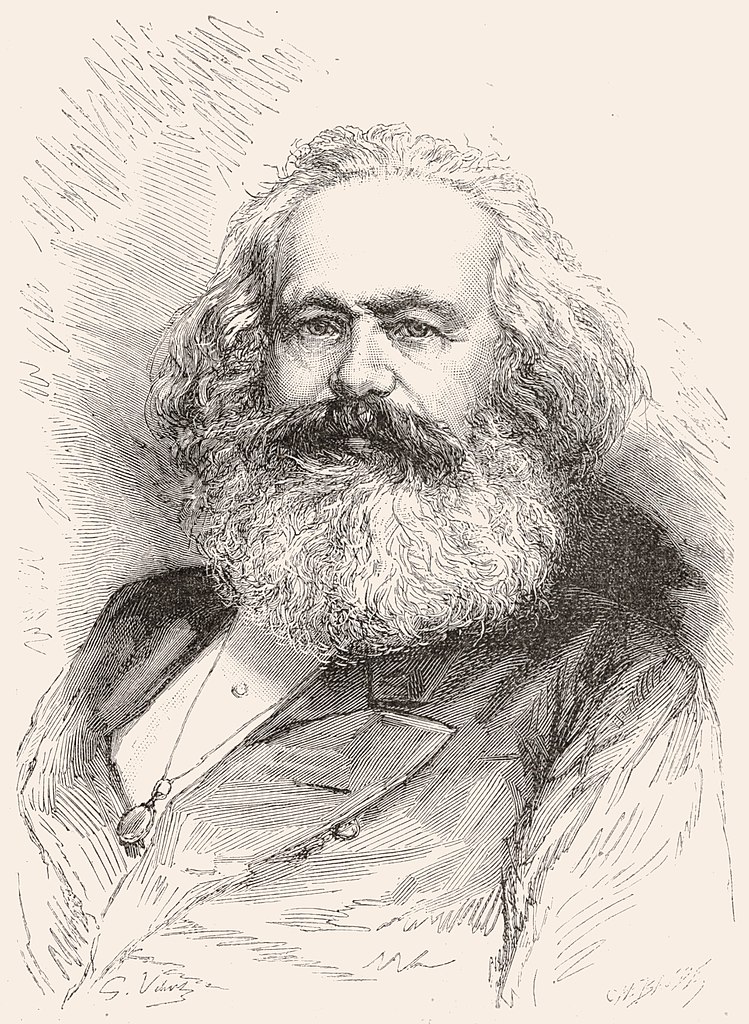

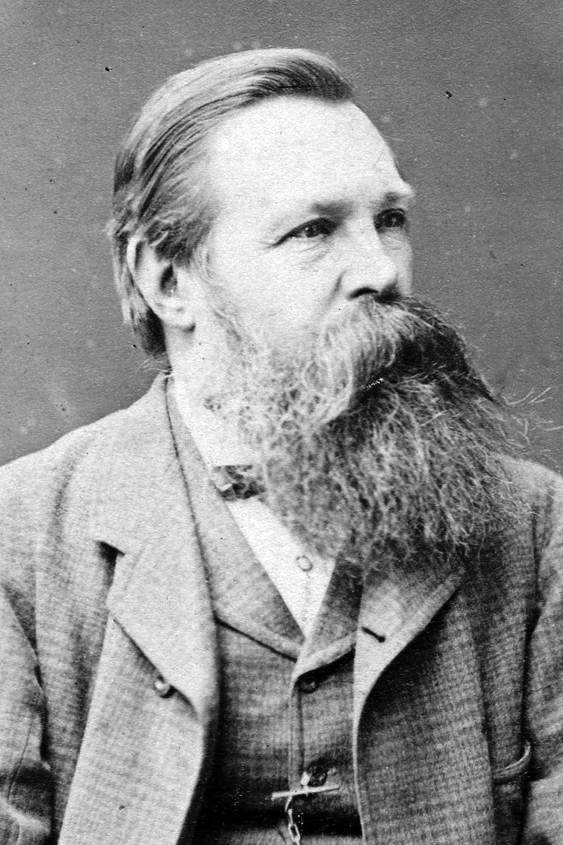

Philosophen sollten die Welt nicht nur interpretieren, sondern sie verändern, forderte Karl Marx.

Kaum einem ist dies so folgenreich gelungen wie Marx selbst. So wie Voltaire und Rousseau zu den geistigen Wegbereitern von Aufklärung und Französischer Revolution wurden, so schufen Marx und Engels das theoretische Rüstzeug der sozialistischen und kommunistischen Bewegung.

Sie beeinflussten aber auch die Entwicklung einer Wissenschaft, die sich zu dieser Zeit neu begründete: die Soziologie.

Mit den bürgerlichen Revolutionen und der Pariser Kommune gewannen sozialistische Ideen in Europa zunehmend an Popularität.

Karl Marx und Friedrich Engels entwickelten eine Sozialismustheorie, die im Unterschied zu den frühen Sozialisten, wie Saint-Simon und Fourier, auf analytischer Geschichtsbetrachtung basierte. Der Marxismus wurde von den meisten sozialistischen Strömungen dieser Zeit als maßgebliche theoretische Grundlage angesehen.

Ausführliche Porträts von Karl Marx und Friedrich Engels findest du in unserer Ruhmeshalle.

die reine Lehre!

Wissenschaftstheorie

Die 4 großen P

Psychologie

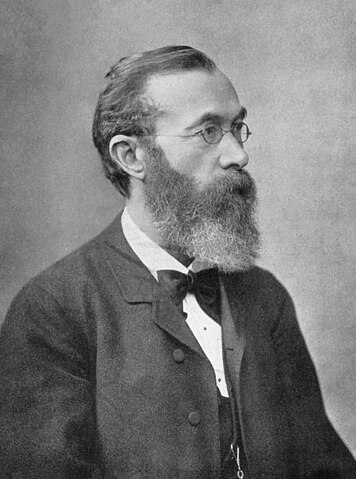

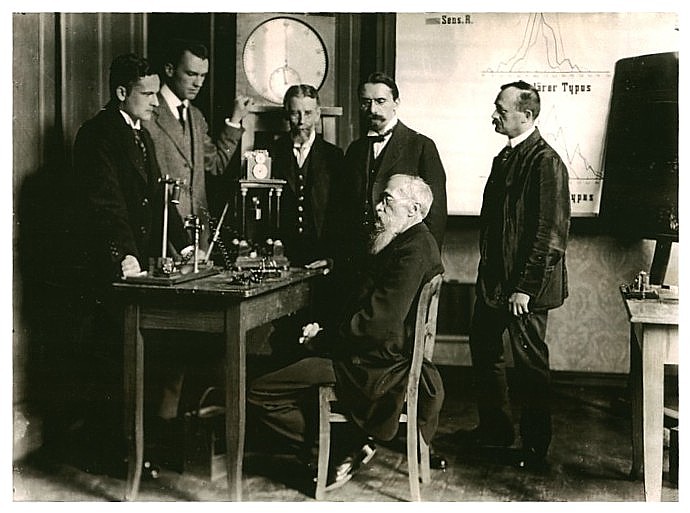

Im 19. Jahrhundert entwickelt sich eine neue Wissenschaftsdisziplin: die Psychologie. In diesem Prozess steht eine Person ganz vorn: Wilhelm Wundt (1832-1920).

Wilhelm Wundt hatte eine zentrale Bedeutung für die Wissenschaftstheorie, indem er die Psychologie als empirische Wissenschaft etablierte, experimentelle Methoden einführte und die Verbindung zwischen physiologischen und psychologischen Prozessen untersuchte. Seine Arbeiten legten die methodischen und theoretischen Grundlagen für die moderne Psychologie und beeinflussten die wissenschaftliche Methodologie insgesamt.

Wundt gründete 1879 das erste Labor für experimentelle Psychologie an der Universität Leipzig. Dies gilt als Geburtsstunde der modernen Psychologie.

Wundt etablierte die experimentelle Methode als Standardverfahren zur Erforschung psychologischer Phänomene. Er entwickelte und förderte die Anwendung von kontrollierten Experimenten und systematischer Beobachtung in der Psychologie, betonte die Bedeutung der Messung und quantitativen Analyse psychischer Prozesse und trug damit zur Methodologisierung der Psychologie bei.

Wundts Arbeiten beeinflussten auch andere wissenschaftliche Disziplinen wie die Soziologie, Anthropologie und Linguistik. Sein interdisziplinärer Ansatz förderte die Zusammenarbeit und den Austausch zwischen verschiedenen wissenschaftlichen Feldern.

Wir sprechen von Tugend, Ehre, Vernunft, aber unser Gedanke übersetzt keines dieser Konzepte in eine Substanz.

Wilhelm Wundt

Positivismus

Im 19. Jahrhundert hat eine philosophische Richtung ihren Ursprung, die sich durch die Betonung der empirischen Wissenschaften und die Ablehnung von Metaphysik und Spekulation auszeichnet: Der Positivismus. Er geht davon aus, dass das Wissen ausschließlich auf empirischen Daten, also auf beobachtbaren und messbaren Phänomenen, basieren sollte. Der Positivismus strebt nach einer objektiven und wissenschaftlichen Erkenntnis, die sich auf Erfahrungen und Beobachtungen stützt und durch logische und mathematische Methoden überprüfbar ist.

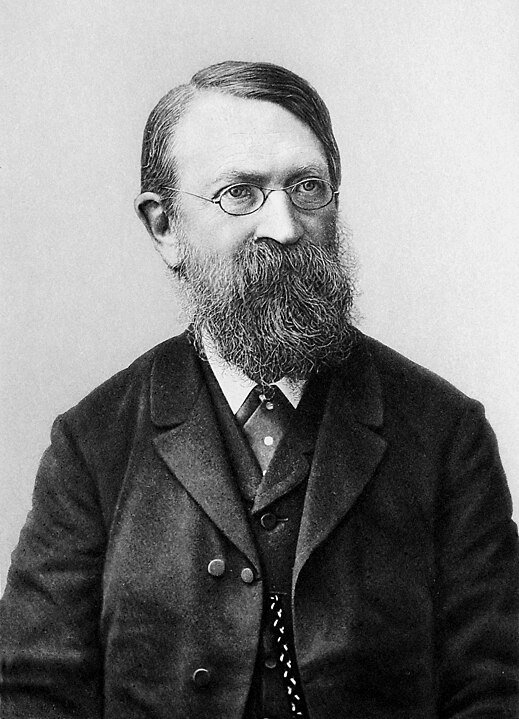

Als Begründer des Positivismus gilt Auguste Comte (1798-1857). In der Zeit der Belle Époque war es insbesondere Ernst Mach (1838-1916) der als herausragender Vertreter des Empiriokritizismus, einer speziellen Form des Positivismus, großen Einfluss auf die Entwicklung der modernen Wissenschaft und Philosophie hatte.

Mach kritisierte die Newtonsche Mechanik und führte Diskussionen über die Grundlagen der Physik. Er hinterfragte die absoluten Begriffe von Raum, womit er zu einem Wegbereiter für Einsteins Relativitätstheorie wurde.

Machs philosophische Position wird als Empiriokritizismus bezeichnet. Dieser betont die Rolle der Sinneswahrnehmung und der unmittelbaren Erfahrung bei der Erkenntnisgewinnung. Er argumentierte, dass die Wissenschaft darauf abzielt, die ökonomischsten und einfachsten Beschreibungen der Phänomene zu finden.

Mach vertrat die Ansicht, dass alle Wissenschaften miteinander verbunden sind und eine einheitliche Methode der Erkenntnisgewinnung teilen sollten. Dies führte zu einer interdisziplinären Sichtweise, die die Grenzen zwischen den einzelnen Wissenschaftsdisziplinen überwinden sollte.

Ernst Machs Denken und seine Kritik an den grundlegenden Annahmen der klassischen Physik trugen wesentlich zur Entwicklung neuer wissenschaftlicher Paradigmen bei und hatten tiefgreifende Auswirkungen auf die Philosophie und die Wissenschaftstheorie.

Darüber hinaus hat Machs Empiriokritizismus maßgeblich zur Entwicklung der kommunistischen Idee beigetragen. Lenin beruft sich in seinen Schriften ausdrücklich auf Ernst Mach.

Die Mechanik fasst nicht die Grundlage, auch nicht einen Teil der Welt, sondern eine Seite derselben.

Ernst Mach

Die vier großen

P

Auf der Suche nach objektiver, methodisch fundierter und erfahrungsbasierter Erkenntnisgewinnung legten Denker der Belle Époque die Grundlagen der modernen Wissenschaftstheorie.

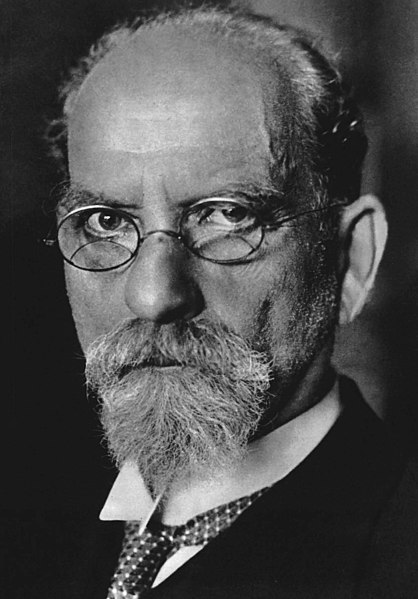

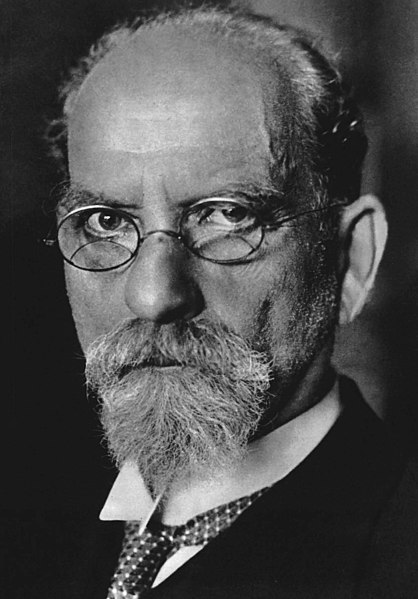

Phänomenologie

Die Phänomenologie ist eine philosophische Methode, die sich mit der Untersuchung von Erscheinungen und Erscheinungsweisen befasst. Sie wurde Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts maßgeblich von Edmund Husserl (1859-1938) entwickelt, als direkte Gegenbewegung zu den damals vorherrschenden philosophischen Strömungen, insbesondere den Positivismus und den Neukantianismus.

Erforschung der Erscheinungen

Die Phänomenologie konzentriert sich auf die direkten Erscheinungen oder Phänomene, die im Bewusstsein auftreten, anstatt abstrakte Konzepte oder spekulative Ideen zu untersuchen. Das Ziel ist es, die Erscheinungsweisen von Dingen zu erfassen, wie sie unmittelbar gegeben sind.

Epoché und Reduktion

Husserl entwickelte die Methode der „Epoché“ (auch als „phänomenologische Reduktion“ bekannt), bei der der Forscher versucht, alle Vorannahmen auszuschalten, um die Phänomene rein und unvoreingenommen zu betrachten. Durch diese Reduktion soll das Wesentliche und Unveränderliche der Phänomene herausgearbeitet werden.

Beschreibung statt Erklärung

In der Phänomenologie geht es weniger darum, Ursachen oder Erklärungen für Phänomene zu finden, sondern sie will Phänomene in ihrer reinen Erscheinung beschreiben. Es geht darum, wie etwas sich zeigt, nicht warum es so ist.

Intentionalität

Ein wichtiger Begriff in der Phänomenologie ist die „Intentionalität“. Er bezieht sich darauf, dass das Bewusstsein immer auf etwas gerichtet ist. Wenn wir etwas wahrnehmen, beziehen wir uns immer auf ein Objekt oder eine Erscheinung.

Die Lebenswelt

Die Phänomenologie interessiert sich auch für die „Lebenswelt“ (auch „Umwelt“ oder „Alltagswelt“ genannt), die Welt, wie sie uns im Alltag unmittelbar gegeben ist. Es geht darum, wie wir die Welt erleben, bevor sie durch Theorien oder Konzepte möglicherweise verfälscht wird.

Hermeneutische Phänomenologie

Neben der deskriptiven Phänomenologie gibt es auch hermeneutische Ansätze, die sich mit der Interpretation von Phänomenen und deren Bedeutung beschäftigen. Diese Richtung der Phänomenologie befasst sich damit, wie wir Bedeutung aus den Phänomenen herauslesen und verstehen.

Die Phänomenologie hatte einen großen Einfluss auf die Philosophie des 20. Jahrhunderts und hat viele andere philosophische Strömungen beeinflusst, darunter Existenzialismus, Hermeneutik, Strukturalismus und Poststrukturalismus. Sie wird auch in verschiedenen Disziplinen wie Psychologie, Soziologie und Literaturwissenschaft angewendet.

bloße Erfahrung ist keine Wissenschaft

Edmund Husserl

Pragmatismus

Von Amerika kommend, begründet durch Charles S. Peirce und William James, begann der Pragmatismus Anfang des 20. Jahrhunderts seinen Siegeszug durch Europa. Die Anhänger dieser Denkrichtung bewerten die Bedeutung von Ideen und Überzeugungen anhand ihrer praktischen Konsequenzen und ihrer Nützlichkeit im täglichen Leben. Sie argumentieren, dass Wahrheiten nicht absolut, sondern veränderlich und an die spezifischen Kontexte und Erfahrungen der Menschen gebunden sind.

Einer der ersten europäischen Philosophen, der den Pragmatismus ernst nahm und aktiv förderte, war Ferdinand Canning Scott Schiller (1864-1937).

Schiller entwickelte eine spezifische Form, die er als „humanistischen Pragmatismus“ bezeichnete. Er betonte die Bedeutung der menschlichen Erfahrung, der subjektiven Perspektiven und der praktischen Konsequenzen von Überzeugungen. Für Schiller war Philosophie nicht nur eine abstrakte Disziplin, sondern sollte sich direkt auf das menschliche Leben und die menschlichen Bedürfnisse beziehen.

Schiller war ein scharfer Kritiker des Rationalismus und des Absolutismus in der Philosophie. Er argumentierte, dass viele philosophische Systeme zu starr und lebensfern seien. Stattdessen plädierte er für eine Philosophie, die flexibel, dynamisch und an den realen Problemen des Lebens orientiert ist.

Schiller betonte die Rolle des Individuums in der Erkenntnis und argumentierte, dass Wahrheit und Wissen immer in einem bestimmten Kontext und aus einer bestimmten Perspektive verstanden werden müssen. Diese Sichtweise stand im Gegensatz zu absolutistischen und objektivistischen Auffassungen und trug maßgeblich zur Entwicklung der Erkenntnistheorie bei.

Wissenschaft: für den einen ist sie die erhabene, himmlische Göttin, für den anderen eine tüchtige Kuh, die ihn mit Butter versorgt.

F. C. S. Schiller

Feminismus

Frauen verschaffen sich Gehör

Marie von

Ebner-Eschenbach

deutsche Politikerin, Friedensaktivistin und Frauenrechtlerin.

Marie von Ebner-Eschenbach (1830–1916) war eine bedeutende österreichische Schriftstellerin des 19. Jahrhunderts. Geboren in Zdislawitz, Mähren, stammte sie aus einer adeligen Familie und erhielt eine umfassende Bildung. Sie begann ihre literarische Karriere mit Dramen, fand jedoch erst mit Erzählungen und Romanen größeren Erfolg. Besonders bekannt ist sie noch heute für ihre Aphorismen.

Ein Aphorismus ist der letzte Ring einer langen Gedankenkette

Ebner-Eschenbach war eine der ersten Frauen, die in der deutschsprachigen Literatur Anerkennung fanden. Ihre Werke sind geprägt von tiefem psychologischen Einblick und sozialkritischen Themen. Sie beschäftigte sich intensiv mit den sozialen Ungerechtigkeiten ihrer Zeit und stellte die Konflikte zwischen Adel und Bürgertum dar. Zu ihren populärsten Werken zählen „Das Gemeindekind“ (1887) und „Krambambuli“ (1883).

Das Recht des Stärkeren ist das stärkste Unrecht.

Marie von Ebner-Eschenbach wurde für ihre Werke mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Ehrenkreuz für Kunst und Wissenschaft. Sie gilt als wichtige Vertreterin der österreichischen Literatur und als Pionierin für Frauen in der Literatur. Ihr Vermächtnis lebt weiter durch ihre prägnanten Beobachtungen und scharfsinnigen Darstellungen menschlicher Charaktere und sozialer Verhältnisse.

Als eine Frau lesen lernte, trat die Frauenfrage in die Welt.

Zitate: „Aphorismen“ in: Schriften. Bd. 1, Berlin: Paetel. 1893

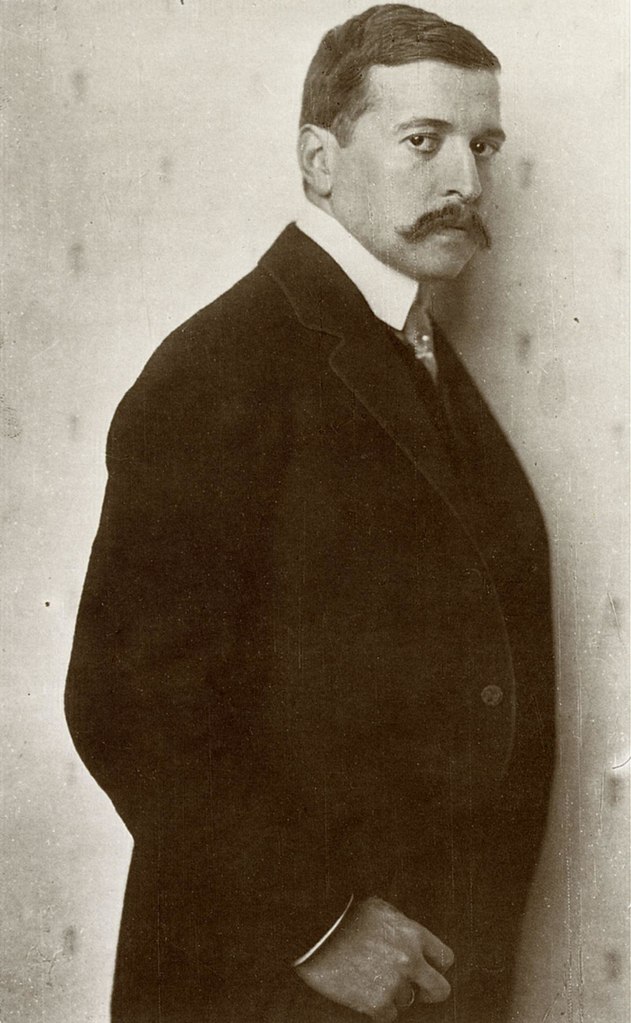

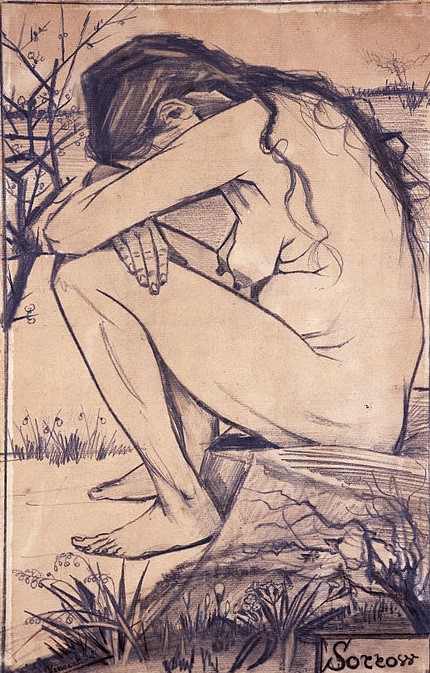

![kaethe-kollwitz-1906-philipp-kester[1]](https://museum-der-philosophie.de/wp-content/uploads/2024/07/kaethe-kollwitz-1906-philipp-kester1-1170x1547.jpg)

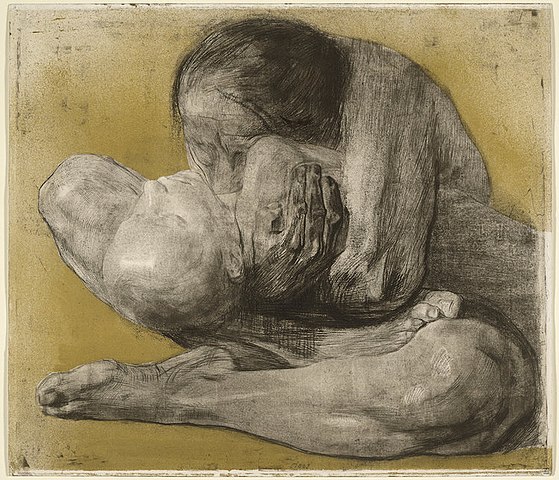

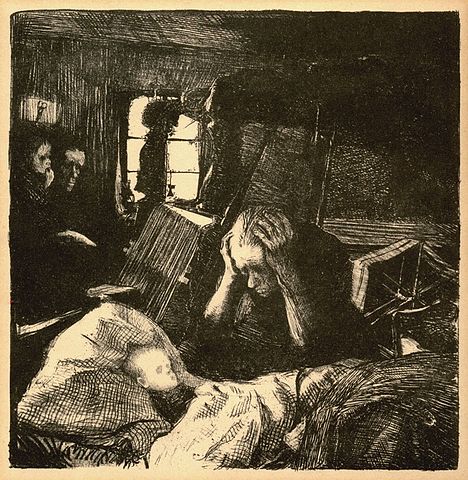

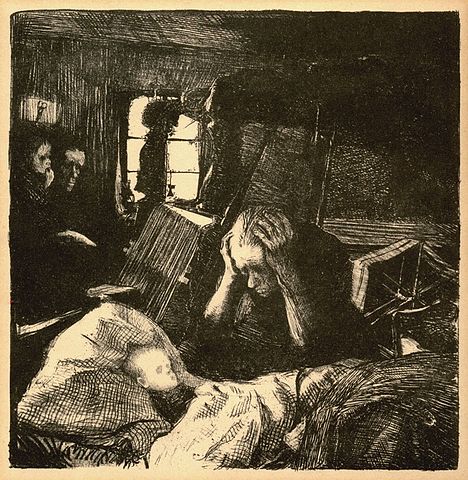

Käthe Kollwitz

deutsche Malerin, Grafikerin und Bildhauerin

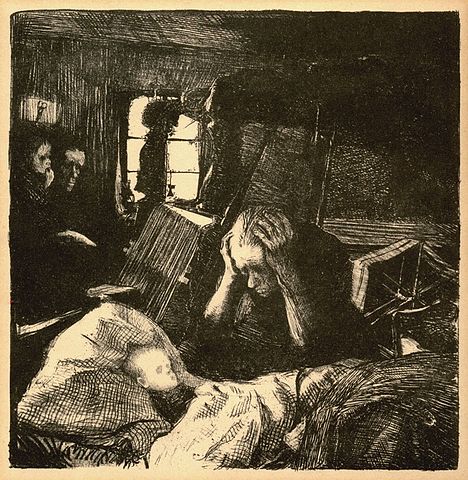

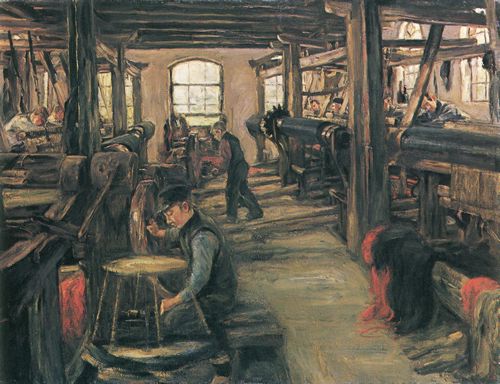

Käthe Kollwitz (1867–1945) war eine deutsche Malerin, Grafikerin und Bildhauerin, bekannt für ihre eindringlichen Darstellungen von Krieg, Armut und Tod. Geboren in Königsberg, zeigte sie früh künstlerisches Talent und studierte an den Kunstakademien in Berlin und München. Ihr Werk ist stark von den sozialen und politischen Umwälzungen ihrer Zeit geprägt, besonders von den beiden Weltkriegen.

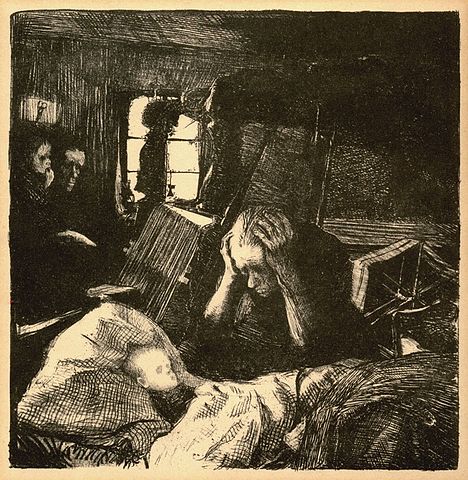

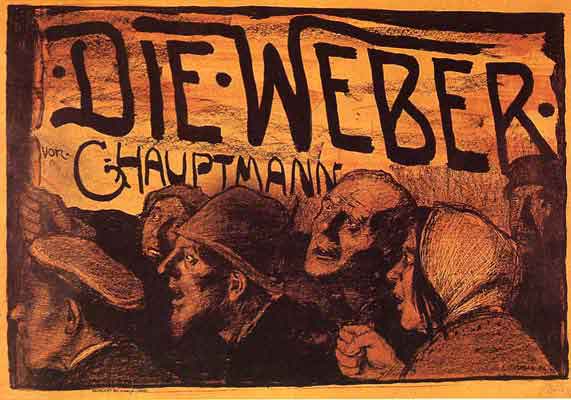

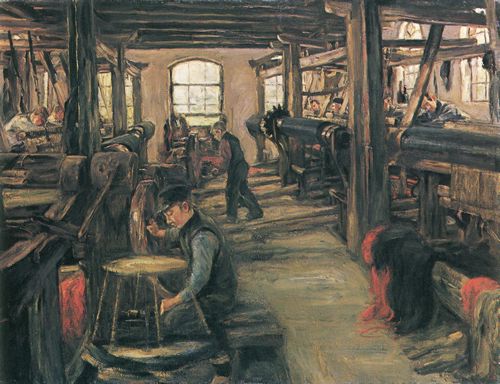

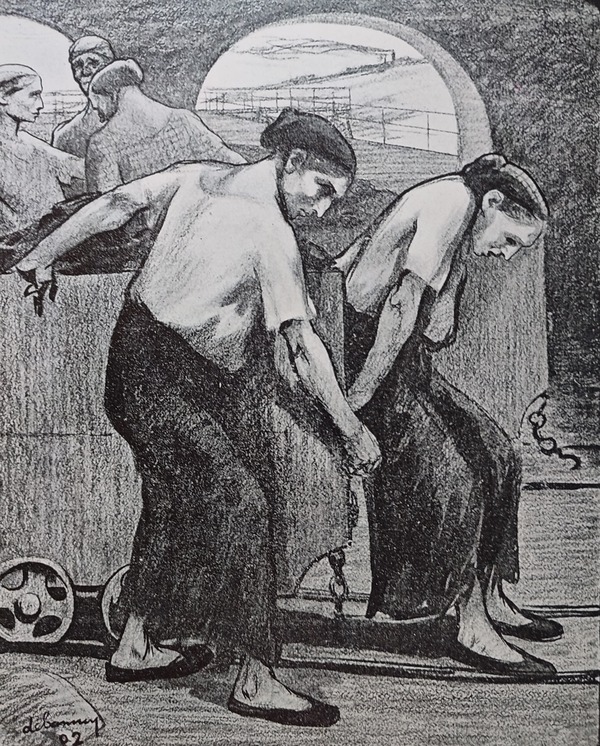

Blatt 1 (1893–97)

Kollwitz‘ Kunst ist geprägt von einem tiefen Humanismus und sozialem Engagement. Ihre Serie „Ein Weberaufstand“ (1893–1897) und „Bauernkrieg“ (1902–1908) machten sie bekannt. Diese Arbeiten thematisieren den Kampf der Unterdrückten und reflektieren ihre Sympathie für die Arbeiterbewegung. Ihre Kunst wurde oft zensiert und von den Nationalsozialisten als „entartet“ verurteilt.

Der Verlust ihres Sohnes Peter im Ersten Weltkrieg hinterließ tiefe Spuren und führte zu einer intensiven künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Thema Trauer und Verlust. Ihre wohl bekanntesten Werke, „Die trauernden Eltern“ und die Grafikserie „Krieg“ (1921–1922), entstanden aus dieser Erfahrung.

Trotz persönlicher Tragödien und politischer Repression blieb Käthe Kollwitz bis zu ihrem Tod 1945 eine produktive Künstlerin. Ihr Werk hat einen bleibenden Einfluss auf die Kunstwelt und wird als kraftvolles Zeugnis menschlicher Leidenschaften und Kämpfe geschätzt.

Frauen verschaffen sich im 19. Jahrhundert zunehmend Gehör.

In der politischen Debatte, aber vor allem auch in Literatur und Kunst setzen sie neue, starke Akzente.

Die Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts war ein vielschichtiger sozialer und politischer Kampf für die Rechte und die Gleichstellung der Frauen. Ihre zentralen Elemente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Bildung

Ein zentrales Anliegen war der Zugang von Frauen zu Bildung. Frauen forderten gleiche Bildungsrechte, einschließlich des Zugangs zu höheren Schulen und Universitäten.

2. Berufstätigkeit und wirtschaftliche Unabhängigkeit

Frauen strebten nach der Möglichkeit, Berufe auszuüben, die traditionell Männern vorbehalten waren, sowie nach fairen Arbeitsbedingungen und angemessener Bezahlung. Dies schloss auch das Recht ein, eigenes Geld zu verdienen und finanziell unabhängig zu sein.

3. Rechte und Gesetze

Ein zentrales Element war die Forderung nach rechtlicher Gleichstellung, einschließlich des Rechts auf Eigentum, Erbschaft und Verträge. Frauenrechtlerinnen kämpften gegen diskriminierende Gesetze, die Frauen benachteiligten.

4. Politische Teilhabe

Frauenrechtlerinnen kämpften für das Recht, an Wahlen teilzunehmen und politische Ämter zu bekleiden. Diese Forderung führte schließlich zur Einführung des Frauenwahlrechts in vielen Ländern gegen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts.

5. Gesellschaftliche Normen und Rollenbilder

Die Frauenbewegung hinterfragte traditionelle Geschlechterrollen und forderte eine Neubewertung der Rolle der Frau in der Gesellschaft. Dies beinhaltete die Kritik an der Vorstellung, dass die Hauptrolle der Frau auf Hausarbeit und Kindererziehung beschränkt sei.

6. Zusammenarbeit und Organisation

Frauen begannen sich zu organisieren und gründeten zahlreiche Vereine und Bewegungen, um ihre Anliegen zu vertreten und zu fördern. Beispiele sind der Bund Deutscher Frauenvereine und ähnliche Organisationen in anderen Ländern.

7. Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung

Die Frauenbewegung nutzte Medien und Veranstaltungen, um ihre Forderungen publik zu machen und die breite Öffentlichkeit für die Anliegen der Frauen zu sensibilisieren.

Diese Elemente der Frauenbewegung des 19. Jahrhunderts legten den Grundstein für viele Errungenschaften, die Frauen in späteren Jahren erkämpften, und beeinflussten die gesellschaftliche Entwicklung hin zu mehr Gleichberechtigung und sozialer Gerechtigkeit.

![C_Zetkin_1[1]](https://museum-der-philosophie.de/wp-content/uploads/2024/07/C_Zetkin_11.jpg)

Clara Zetkin

deutsche Politikerin, Friedensaktivistin und Frauenrechtlerin

Clara Zetkin (1857–1933) war eine bedeutende deutsche Sozialistin, Frauenrechtlerin und Friedensaktivistin. Geboren in Wiederau, Sachsen, engagierte sie sich früh in der Arbeiterbewegung und wurde Mitglied der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, der späteren SPD wurde. Aufgrund ihrer politischen Aktivitäten musste Zetkin in den 1880er Jahren ins Exil nach Zürich und Paris gehen.

In Paris lernte sie ihren späteren Ehemann Ossip Zetkin kennen. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland spielte Zetkin eine führende Rolle im Kampf für Frauenrechte. 1891 gründete sie die sozialistische Frauenzeitung „Die Gleichheit“, die sie bis 1917 leitete. Zetkin war auch Mitorganisatorin des ersten internationalen Frauentags 1911, der den Grundstein für den heutigen Internationalen Frauentag legte.

„Das Wahlrecht ist das notwendige politische Korrelat

der wirtschaftlichen Selbständigkeit der Frau.“

Vor und während des Ersten Weltkriegs agitierte sie energisch gegen den Krieg, weswegen sie mehrfach inhaftiert wurde. Nach der Spaltung der SPD trat Zetkin der USPD und später der KPD bei. Sie wurde 1920 Abgeordnete im Reichstag und setzte sich weiterhin für Frauenrechte und soziale Gerechtigkeit ein.

Clara Zetkin starb 1933 im sowjetischen Exil. Ihr Erbe lebt in der internationalen Frauenbewegung und in der sozialistischen Geschichtsschreibung weiter.

Lassen wir uns nicht schrecken durch die Ungunst äußerer Umstände,

haben wir für alle Schwierigkeiten nur eine Antwort: „Erst recht!“

Zitatnachweis

(Frauenwahlrecht) Rede auf dem Internationalen Sozialistenkongress in Stuttgart 1907

(Lassen wir uns nicht schrecken) „Abschied von der Gleichheit“ Leipziger Volkszeitung vom 29. Juni 1917

Hedwig Dohm

deutsche Schriftstellerin und Frauenrechtlerin

Hedwig Dohm, geboren am 20. September 1831 in Berlin, war eine deutsche Schriftstellerin und Frauenrechtlerin. Sie begann ihre schriftstellerische Karriere relativ spät, veröffentlichte jedoch eine beeindruckende Anzahl von Romanen, Essays und Theaterstücken.

Als Pionierin der Frauenbewegung setzte sie sich vehement für die Gleichstellung der Geschlechter, insbesondere für gleiche Bildungschancen ein. Ihr erstes bedeutendes Werk, „Was die Pastoren von den Frauen denken“ (1872), kritisierte die patriarchalen Strukturen der Kirche. In „Der Frauen Natur und Recht“ (1876) argumentierte sie, dass Frauen aufgrund ihrer Fähigkeiten und Intelligenz gleiche Rechte wie Männer haben sollten. Diese Schriften machten sie zu einer führenden Stimme der deutschen Frauenbewegung.

Dohms Romane und Kurzgeschichten, wie „Schicksale einer Seele“ (1899) und „Werde, die du bist!“ (1894), thematisieren oft die Konflikte und Herausforderungen, denen Frauen in einer männlich dominierten Gesellschaft gegenüberstehen. Sie schrieb auch Theaterstücke wie „Christa Ruland“ (1902), die starke weibliche Protagonistinnen zeigen.

Hedwig Dohm starb am 1. Juni 1919 in Berlin. Sie hinterließ ein reiches literarisches Erbe, das auch heute noch als wichtiger Beitrag zur Frauenemanzipation und feministischen Literatur gilt. Ihr Werk inspiriert weiterhin Generationen von Frauenrechtlerinnen und Literaturliebhabern.

Gewiss, jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern; das Recht aber, diese Meinung mit der Wahrheit zu identifizieren und für den Andersdenkenden Scheiterhaufen zu errichten, das hat er nicht.

Hedwig Dohm: „Die Mütter“ Berlin: S. Fischer 1903

Bertha von Suttner

deutsche Schriftstellerin und Friedensaktivistin

Bertha von Suttner (* 09.06.1843 in Prag; † 21.06.1914 in Wien)

war eine österreichische Friedensaktivistin und Schriftstellerin. Sie gilt als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der internationalen Friedensbewegung und war die erste Frau, die den Friedensnobelpreis erhielt.

Bekannt wurde sie vor allem durch ihren Antikriegs-Roman „Die Waffen nieder!“

Ein ausführliches Porträt findest du in unserer Ruhmeshalle.

Die Waffen nieder!

(1889)

Diese sich gegenseitig gemachten Versicherungen, dass man die bekannt unüberwindlichste, tapferste, zu hoher Machtausdehnung bestimmte, beste und edelste Nation sei! alles dies verbreitet eine heroische Atmosphäre, welche die ganze Bevölkerung mit Stolz erfüllt und in jedem einzelnen die Meinung hervorruft, er sei ein großer Bürger einer großen Zeit.

Literatur

Dichtung wird realistisch

Leicht muss man sein:

mit leichtem Herz und leichten Händen, halten und nehmen,

halten und lassen …

Die nicht so sind,

die straft das Leben

und Gott erbarmt sich ihrer nicht.

„Der Rosenkavalier“ (1911)

Unter Moral verstehe ich das reelle Produkt zweier imaginärer Größen. Die imaginären Größen sind Sollen und Wollen. Das Produkt heißt Moral und lässt sich in seiner Realität nicht leugnen.

„Frühlings Erwachen“ (1891)

Wie können Philosophen die Welt verändern?

Indem ihre Ideen reflektiert werden, vor allem von den Intellektuellen und Künstlern ihrer Zeit.

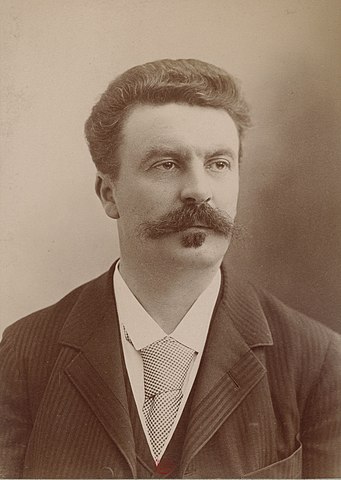

Guy de Maupassant

„Mein Onkel Sosthène“ (1882)

„Der Schacht schluckte Menschen in Häppchen von zwanzig und dreißig Stück und mit einem so leichten Schluck, dass er sie gar nicht zu spüren schien.„

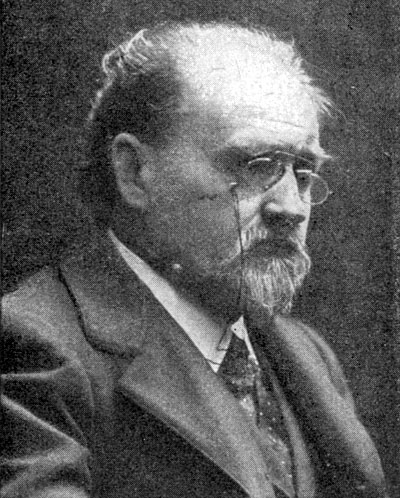

Émile Zola

„Germinal“ (1885)

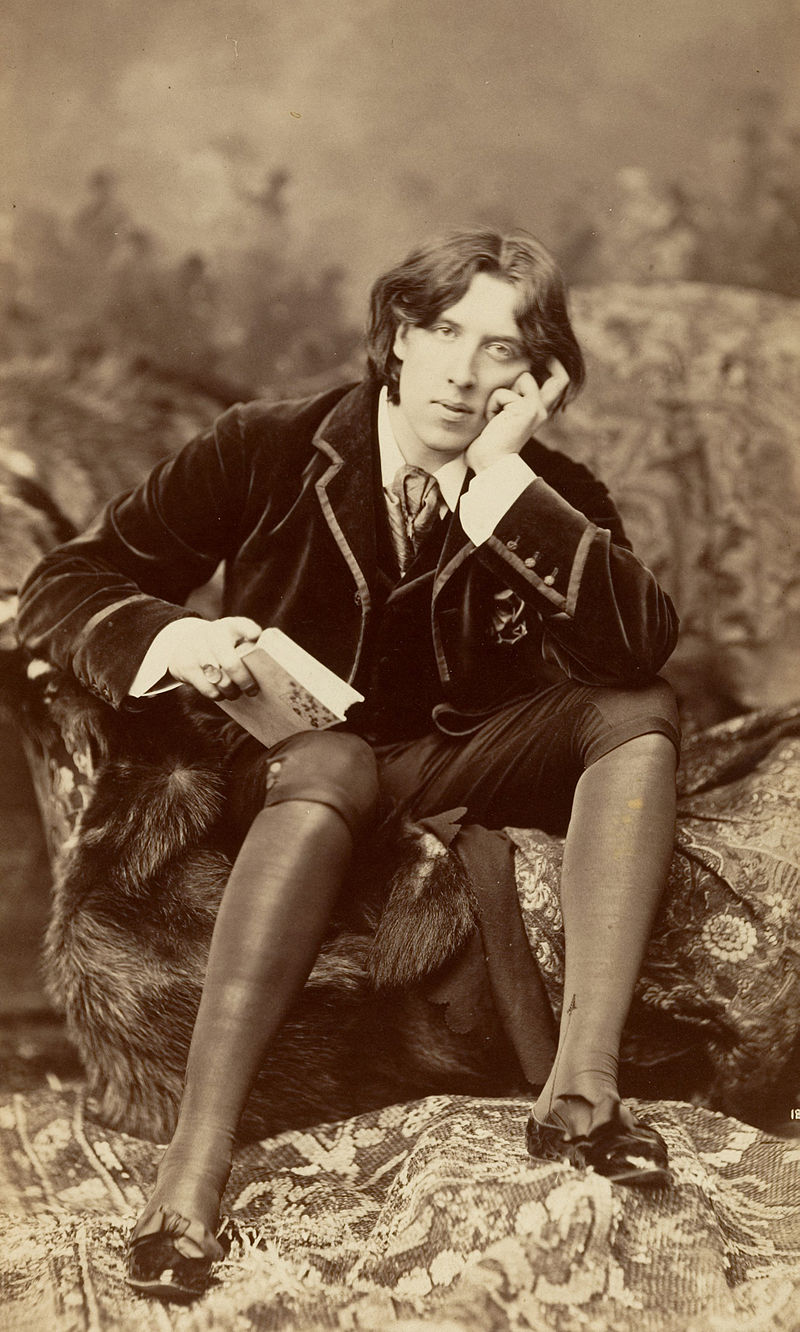

Oscar Wilde

„Eine Frau ohne Bedeutung“ (1893)

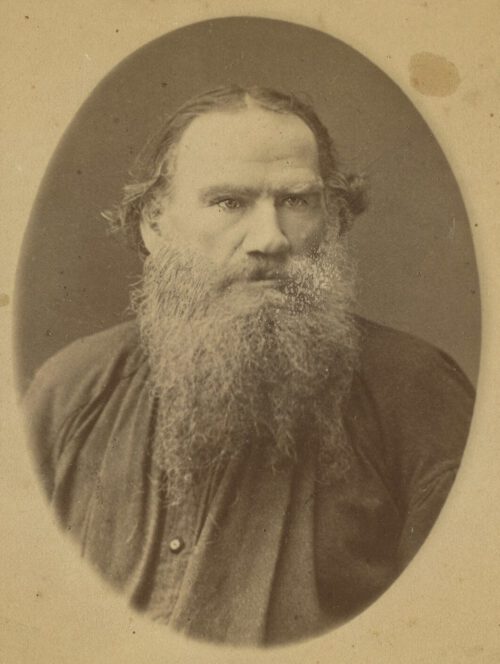

Leo Tolstoi

„Krieg und Frieden“ (1867)

Fjodor Dostojewski

„Die Brüder Karamasow“ (1880)

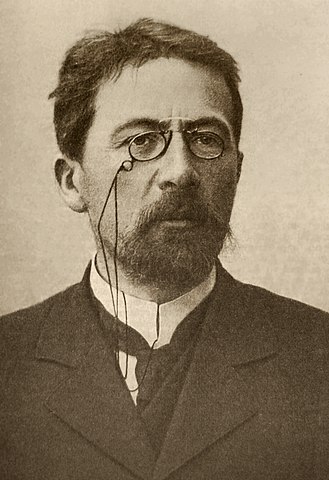

Anton Tschechow

Brief 1888

Ein Schulmeister hat lieber einige Esel als ein Genie in seiner Klasse, und genau betrachtet hat er ja recht, denn seine Aufgabe ist es nicht, extravagante Geister heranzubilden, sondern gute Lateiner, Rechner und Biedermänner.

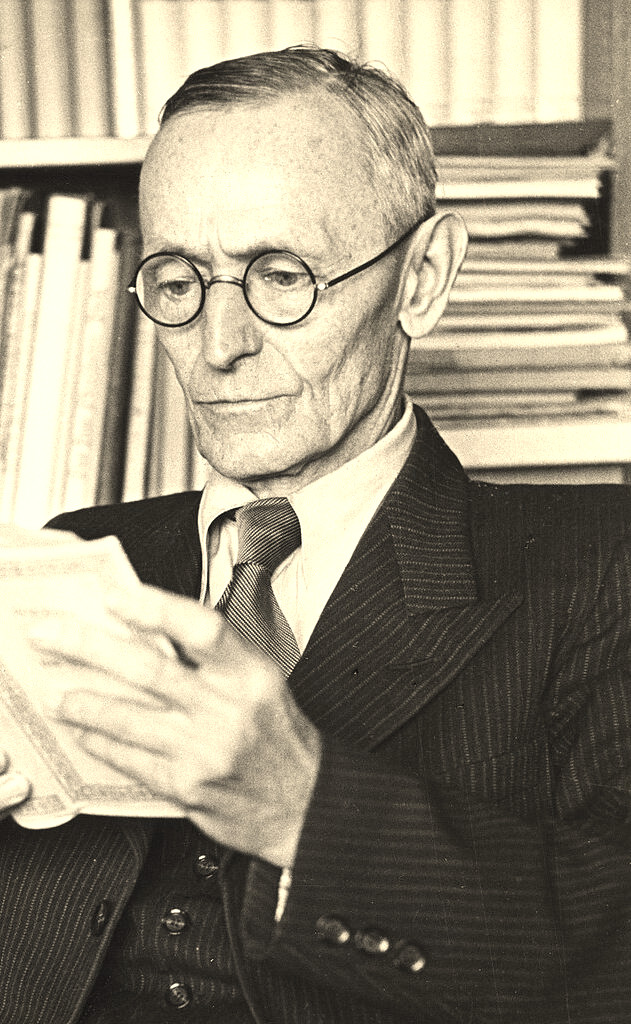

„Unterm Rad“ (1906)

Blatt 1 (1893–97)

Mit Gerhart Hauptmanns Drama „Die Weber“ erreichte die sozialkritische Dichtung einen Höhepunkt. Das Stück erregte großes Aufsehen. Aus Protest gegen die Aufführung kündigte Kaiser Wilhelm II. seine Loge im Deutschen Theater.

Wer tiefer irrt, der wird auch tiefer weise.

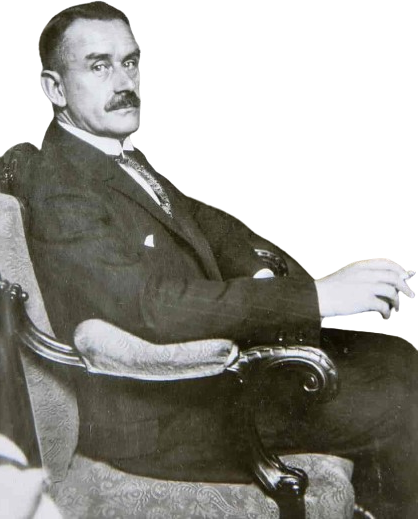

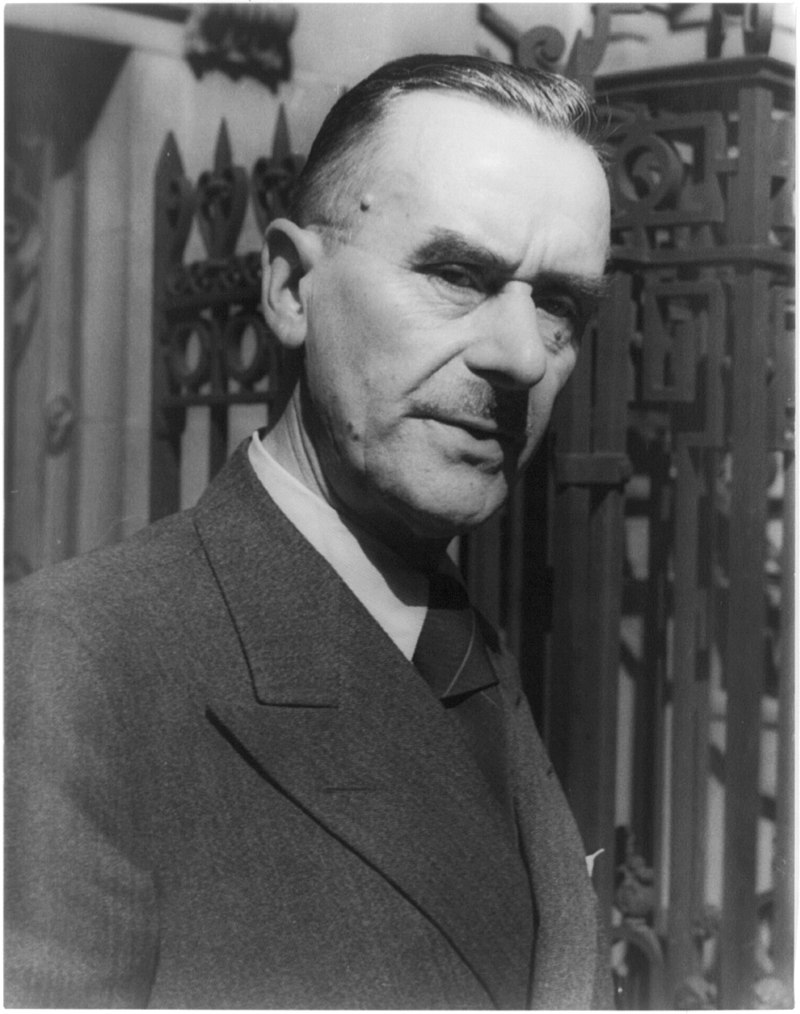

Thomas Mann

„Tonio Kröger“ (1903)

Selten nahmen Philosophen in solcher Breite Einfluss auf Denken und Schaffen einer Epoche, wie es Schopenhauer, Marx und Nietzsche vermochten – bei ihren Gegnern nicht weniger als bei ihren Anhängern.

Thomas Mann und Rainer Maria Rilke waren große Verehrer Nietzsches und wurden von dessen Philosophie maßgeblich beeinflusst.

Viele andere Dichter dieser Zeit, wie Hugo von Hofmannsthal, Frank Wedekind und Hermann Hesse waren ebenfalls von Schopenhauer und Nietzsche tief beeindruckt und ließen sich von ihnen inspirieren.

Man sollte warten damit und Sinn und Süßigkeit sammeln ein ganzes Leben lang und ein langes womöglich, und dann, ganz zum Schluss, vielleicht könnte man dann zehn Zeilen schreiben, die gut sind. Denn Verse sind nicht, wie die Leute meinen, Gefühle (die hat man früh genug),

– es sind Erfahrungen.

Rainer Maria Rilke

Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (1910)

Das philosophische Gedankengut dieser Epoche wurde durch die Dichter mitgeprägt. Insbesondere zwischen den Vertretern des Realismus und den Philosophen gab es fruchtbaren Gedankenaustausch. So bekennt Nietzsche, dass er durch Gottfried Kellers Novellen immer wieder angeregt wurde.

Gottfried Keller

„Martin Salander„

(1886)

Es würde vieles erträglicher werden, wenn man weniger selbstzufrieden wäre bei uns und die Vaterlandsliebe nicht immer mit der Selbstbewunderung verwechselte!

In Deutschland prägten vor allem Theodor Fontane, Wilhelm Raabe und Theodor Storm den Bürgerlichen Realismus.

Theodor Fontane

„Der Stechlin“ (1898)

Wilhelm Raabe

„Gedanken und Einfälle“ (um 1900)

Der Andre fragt nur: ist es recht?

Und also unterscheidet sich

Der Freie von dem Knecht.

Theodor Storm

„Sprüche“ (1872)

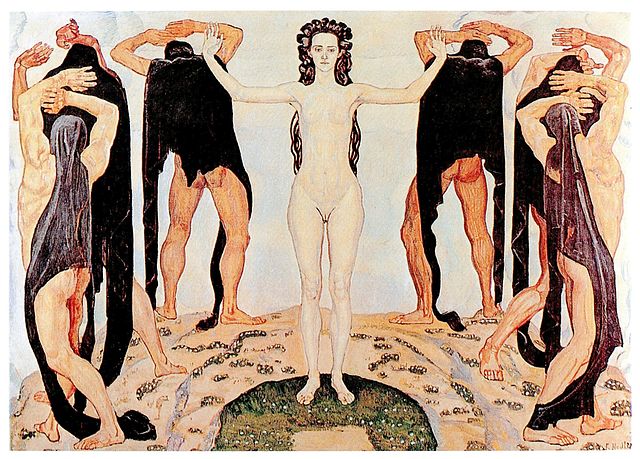

Kunst

Gedanken in Bildern

Emotionen

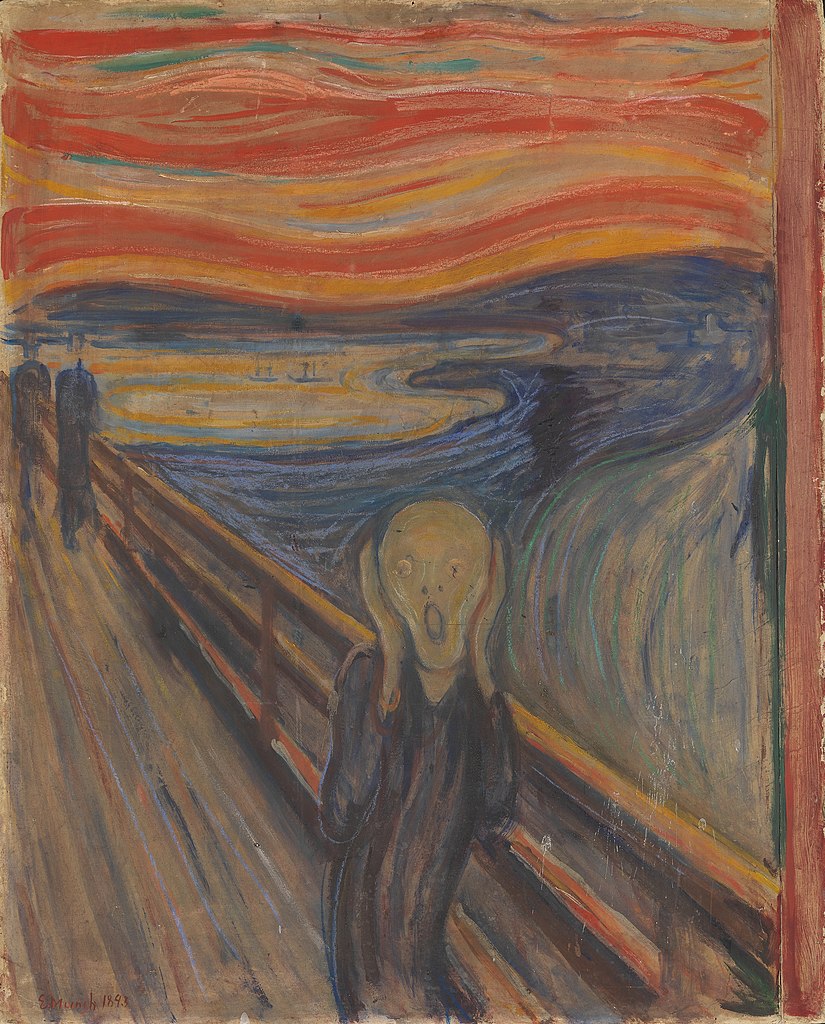

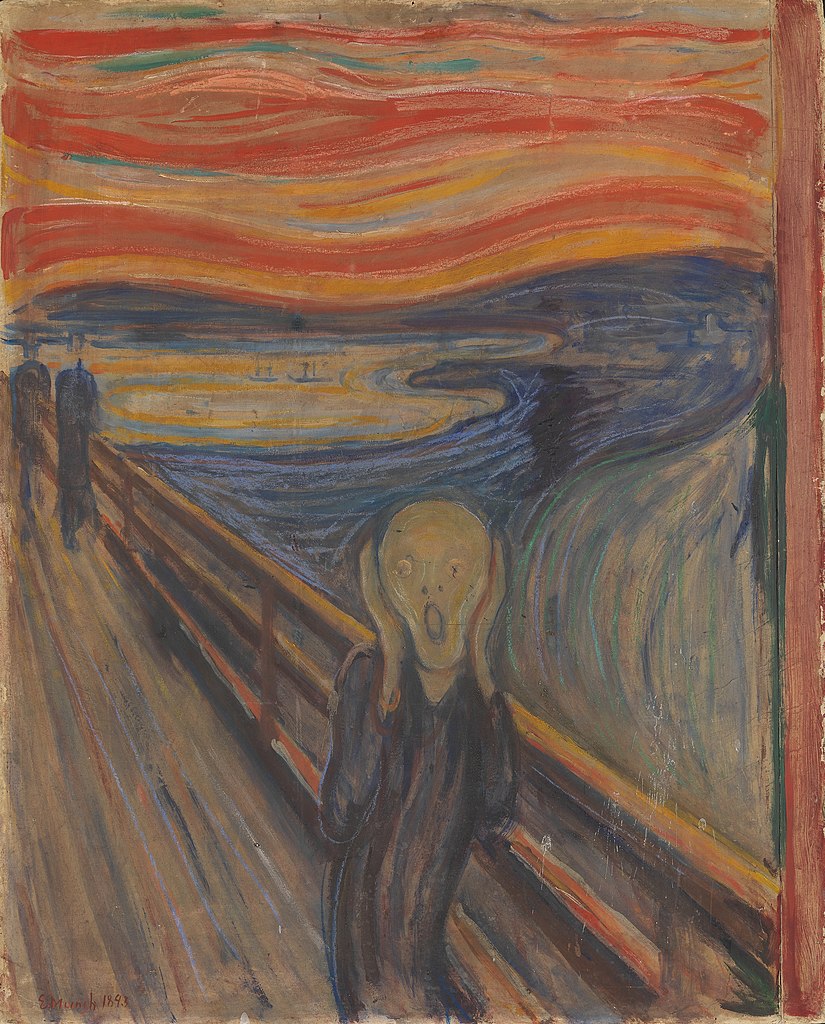

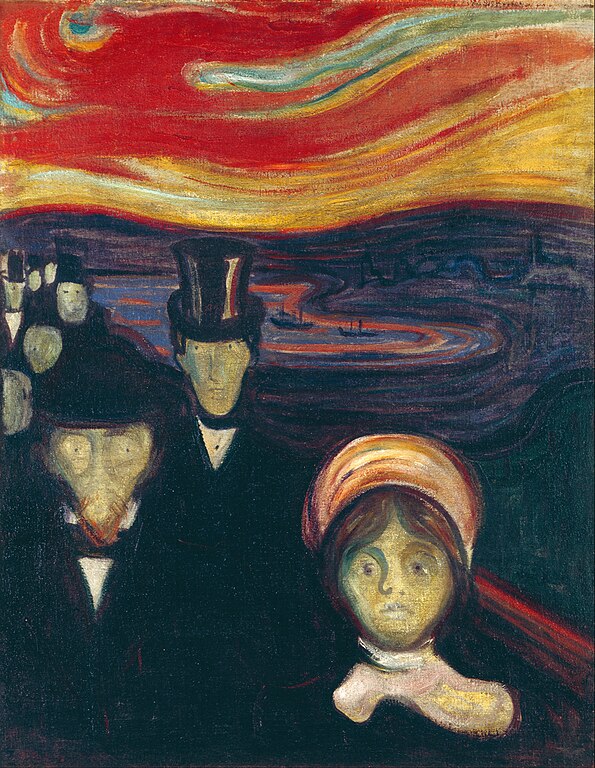

„Man sollte nicht mehr Innenräume malen mit Leuten, die lesen, und Frauen, die stricken, sondern lebendige Menschen, die atmen und fühlen, leiden und lieben.“ Edvard Munch

„Kunst ist eine Grenze um deine Gedanken.“ Gustav Klimt

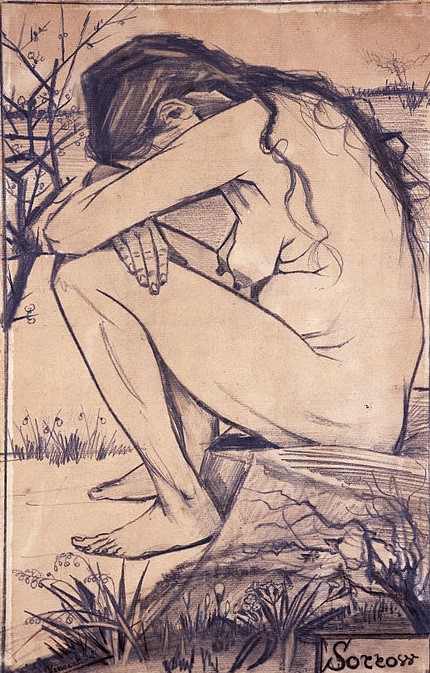

Not und Mühsal

„Ich bin einverstanden damit, dass meine Kunst Zwecke hat. Ich will wirken in dieser Zeit, in der die Menschen so ratlos und hilfsbedürftig sind.“ Käthe Kollwitz

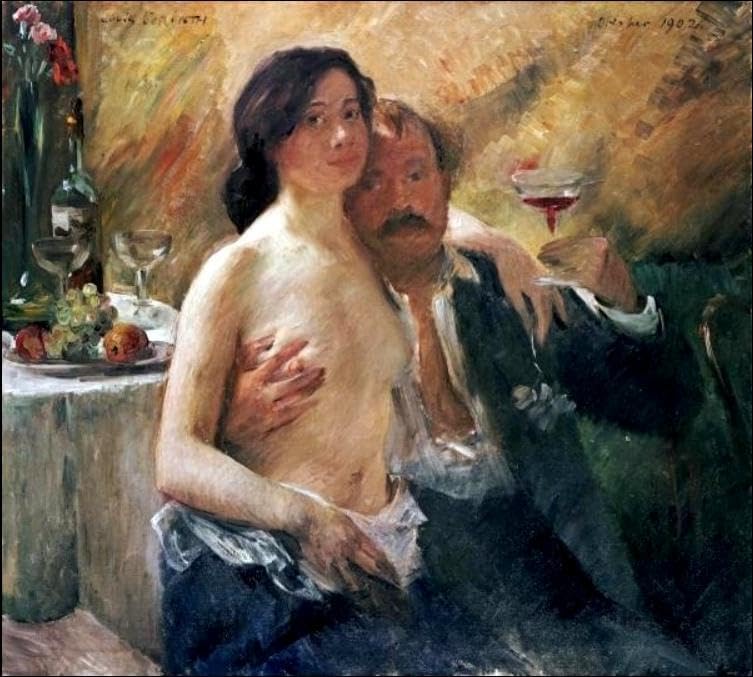

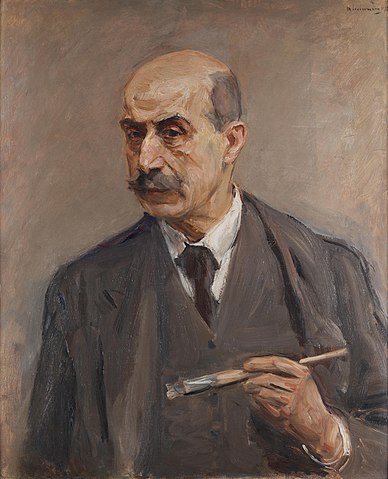

„Das große Mitleid regt sich in ihm [Zille], und er beeilt sich, darüber zu lachen, um nicht gezwungen zu sein, darüber zu weinen.“ Max Liebermann

Ausbeutung

„Ein Künstler, der darauf verzichtet, das Unsichtbare, das, was hinter der Erscheinung liegt – nennen wir es Seele, Gemüt, Leben – vermittels der Darstellung der Wirklichkeit auszudrücken, ist kein Künstler.“ Max Liebermann

TROTZ

&

EMPATHIE

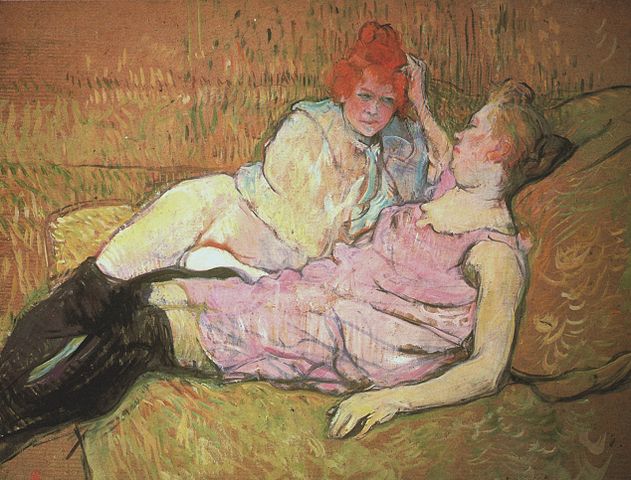

Die Künstler der Belle Époque entwickeln viele neue Stilrichtungen. Bei allen jedoch – ob bei Impressionisten, Expressionisten, Symbolisten, Karikaturisten – zeigt sich eine starke Tendenz zum Realismus, beflügelt durch die Ideen einer neuen Zeit.

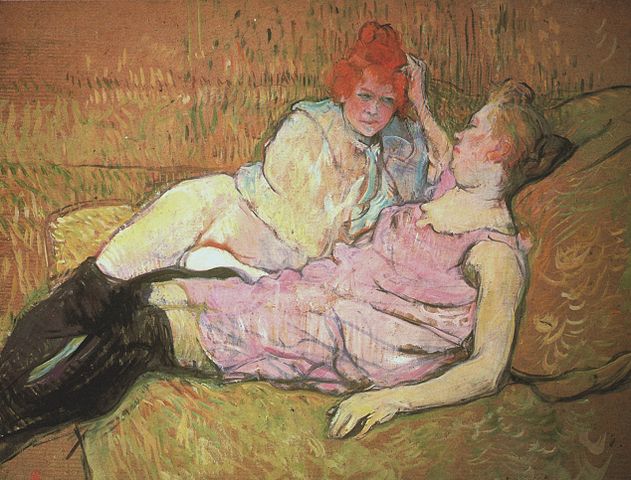

Freizügigkeit

Erkenntnissuche

„Man betrachtet den Geist wie ein Hemmnis der Kunst. Gerade das Gegenteil ist richtig: Der Geist ist das große Auge.“ Ferdinand Hodler

Politik

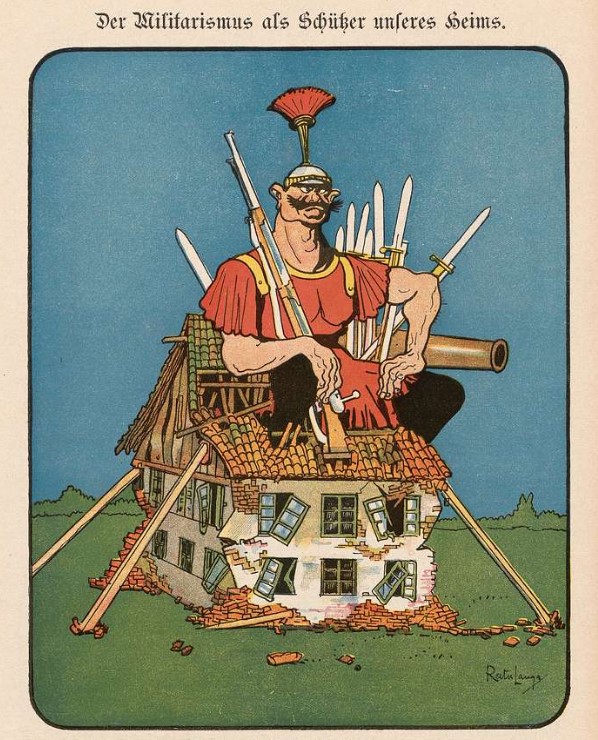

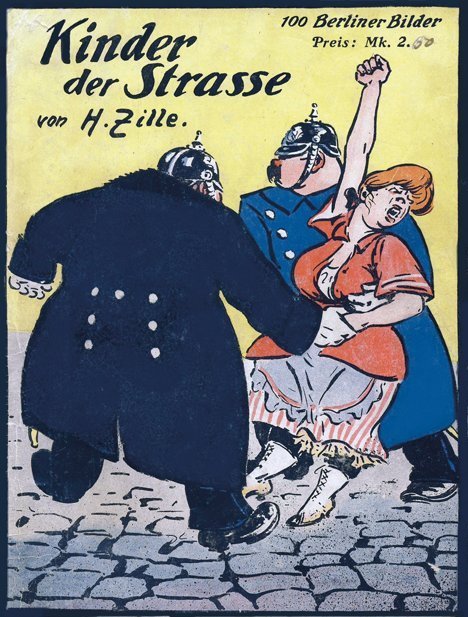

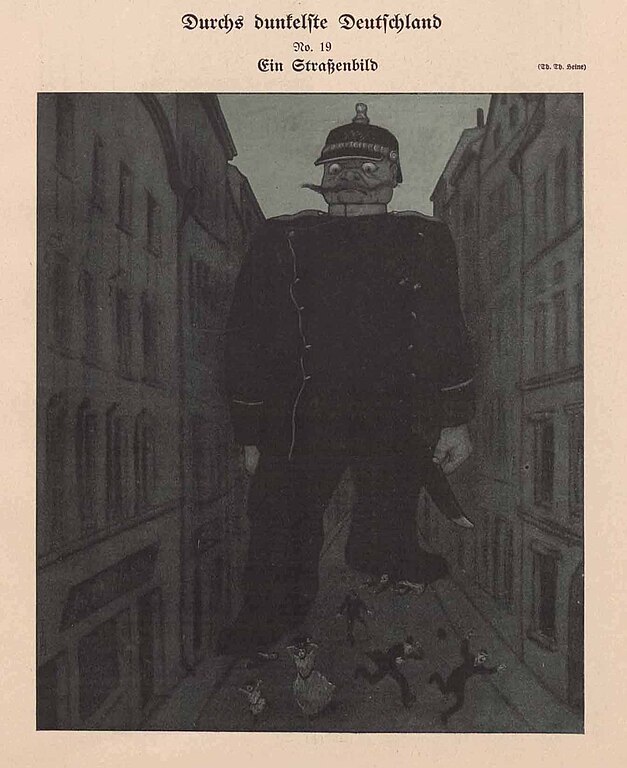

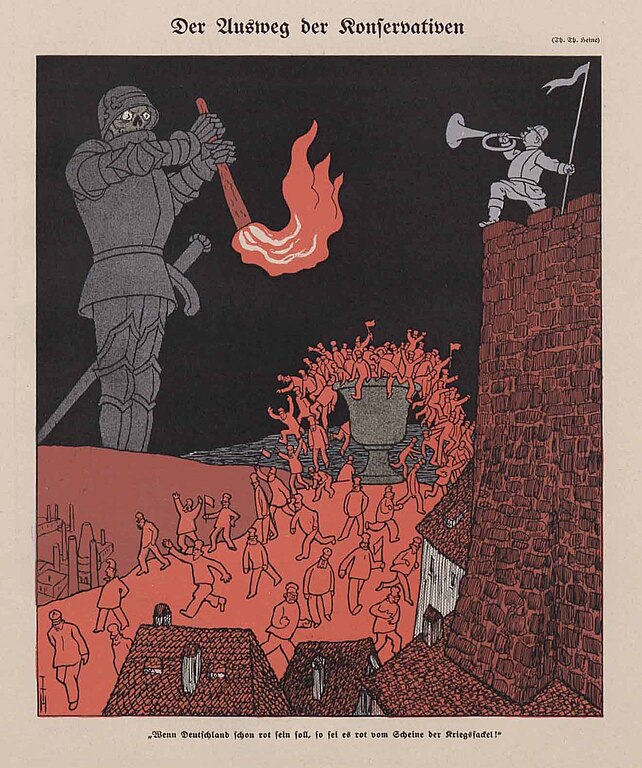

In Frankreich erlebte die Karikatur eine Blütezeit und verbreitete sich von dort über ganz Europa. In Deutschland waren es vor allem Thomas Theodor Heine und Heinrich Zille, die die Karikatur der Belle Époque prägten.

Auf Mobiltelefonen kann diese Sonderausstellung leider nicht wiedergegeben werden.

Die Darstellung ist nur auf Bildschirm oder Tablet möglich. Hier sind lediglich einige Ausschnitte:

Henri Bergson

Das Wesen des Intellekts ist es, uns in den Kreis des Gegebenen einzusperren. Die Tat aber durchbricht diesen Kreis.

Paul Lafargue (1842-1911) war ein französischer marxistischer Theoretiker, Journalist und Aktivist. Geboren in Santiago de Cuba, stammte Lafargue aus einer vielfältigen kulturellen und ethnischen Herkunft. Er zog nach Frankreich und engagierte sich aktiv in der sozialistischen Bewegung. Lafargue studierte Medizin in Paris, wo er Karl Marx kennenlernte und dessen Tochter Laura heiratete.

Lafargue ist vor allem für seine Schrift „Das Recht auf Faulheit“ (1880) bekannt, in der er die damalige Arbeitsmoral und den Kapitalismus kritisierte. Er argumentierte, dass die Arbeiterklasse das Recht auf Muße und Freizeit haben sollte, anstatt sich dem „Arbeitsfetischismus“ hinzugeben. Seine provokanten Ideen stellten die Werte der industriellen Gesellschaft infrage und regten die sozialistische Debatte an.

Aber das Proletariat zu überzeugen, dass die zügellose Arbeit, der es sich seit Beginn des Jahrhunderts ergeben hat, die schrecklichste Geißel ist, welche je die Menschheit getroffen, dass die Arbeit erst dann eine Würze der Vergnügungen der Faulheit, eine dem menschlichen Körper nützliche Leidenschaft sein wird, wenn sie weise geregelt und auf ein Maximum von drei Stunden täglich beschränkt wird – das ist eine Aufgabe, die meine Kräfte übersteigt.

Als aktives Mitglied der französischen Arbeiterbewegung gründete Lafargue gemeinsam mit Jules Guesde die französische Arbeiterpartei (Parti Ouvrier Français). Er spielte eine zentrale Rolle in der Erarbeitung und Verbreitung marxistischer Ideen in Frankreich.

Lafargue und seine Frau Laura begingen 1911 gemeinsam Selbstmord, da sie der Meinung waren, ihr Leben habe seinen Höhepunkt erreicht. Seine Schriften und sein Engagement hinterließen einen nachhaltigen Einfluss auf die sozialistische Bewegung und die Arbeiterbewegung in Europa.

Gesund an Körper und Geist, töte ich mich selbst, bevor das unerbittliche Alter,

das mir eine nach der anderen alle Vergnügungen und Freuden des Daseins nimmt

und mich meiner körperlichen und geistigen Kräfte beraubt, meine Energie lähmt,

meinen Willen bricht und mich für mich und andere zur Last werden lässt.

mehr Faulheit!

Phänomenologie

Die Phänomenologie ist eine philosophische Methode, die sich mit der Untersuchung von Erscheinungen und Erscheinungsweisen befasst. Sie wurde Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts maßgeblich von Edmund Husserl (1859-1938) entwickelt, als direkte Gegenbewegung zu den damals vorherrschenden philosophischen Strömungen, insbesondere den Positivismus und den Neukantianismus.

Erforschung der Erscheinungen

Die Phänomenologie konzentriert sich auf die direkten Erscheinungen oder Phänomene, die im Bewusstsein auftreten, anstatt abstrakte Konzepte oder spekulative Ideen zu untersuchen. Das Ziel ist es, die Erscheinungsweisen von Dingen zu erfassen, wie sie unmittelbar gegeben sind.

Epoché und Reduktion

Husserl entwickelte die Methode der „Epoché“ (auch als „phänomenologische Reduktion“ bekannt), bei der der Forscher versucht, alle Vorannahmen auszuschalten, um die Phänomene rein und unvoreingenommen zu betrachten. Durch diese Reduktion soll das Wesentliche und Unveränderliche der Phänomene herausgearbeitet werden.

Beschreibung statt Erklärung

In der Phänomenologie geht es weniger darum, Ursachen oder Erklärungen für Phänomene zu finden, sondern sie will Phänomene in ihrer reinen Erscheinung beschreiben. Es geht darum, wie etwas sich zeigt, nicht warum es so ist.

Intentionalität

Ein wichtiger Begriff in der Phänomenologie ist die „Intentionalität“. Er bezieht sich darauf, dass das Bewusstsein immer auf etwas gerichtet ist. Wenn wir etwas wahrnehmen, beziehen wir uns immer auf ein Objekt oder eine Erscheinung.

Die Lebenswelt

Die Phänomenologie interessiert sich auch für die „Lebenswelt“ (auch „Umwelt“ oder „Alltagswelt“ genannt), die Welt, wie sie uns im Alltag unmittelbar gegeben ist. Es geht darum, wie wir die Welt erleben, bevor sie durch Theorien oder Konzepte möglicherweise verfälscht wird.

Hermeneutische Phänomenologie

Neben der deskriptiven Phänomenologie gibt es auch hermeneutische Ansätze, die sich mit der Interpretation von Phänomenen und deren Bedeutung beschäftigen. Diese Richtung der Phänomenologie befasst sich damit, wie wir Bedeutung aus den Phänomenen herauslesen und verstehen.

Die Phänomenologie hatte einen großen Einfluss auf die Philosophie des 20. Jahrhunderts und hat viele andere philosophische Strömungen beeinflusst, darunter Existenzialismus, Hermeneutik, Strukturalismus und Poststrukturalismus. Sie wird auch in verschiedenen Disziplinen wie Psychologie, Soziologie und Literaturwissenschaft angewendet.

bloße Erfahrung ist keine Wissenschaft

Edmund Husserl

Freizügigkeit