Der Humanismus entwickelte sich nicht im luftleeren Raum, sondern auf dem Boden der spätmittelalterlichen Scholastik, die im 15. Jahrhundert an der Universität Erfurt eine prägende Rolle spielte. Der Humanismus konnte nur dort aufblühen, wo zuvor ein hohes Niveau scholastischer Bildung erreicht worden war.

Die Spätscholastik (ca. 1350–1500) war die letzte Phase der mittelalterlichen Gelehrsamkeit. Sie beruhte auf Aristotelischer Logik und Dialektik, systematischer Theologie, die mit logischen Begriffen operierte, und kommentierender Textarbeit.

In Erfurt war die Universität ein Zentrum dieser scholastischen Bildung. Hier wirkten Theologen, Juristen und Philosophen, die in der Tradition des Nominalismus standen, mit Wilhelm von Ockham als intellektuellem Vorbild. Diese Denkrichtung betonte stärker die empirische Welt und die sprachliche Logik menschlicher Erkenntnis – und bereitete so eine gewisse methodische Offenheit für neue Formen des Denkens vor.

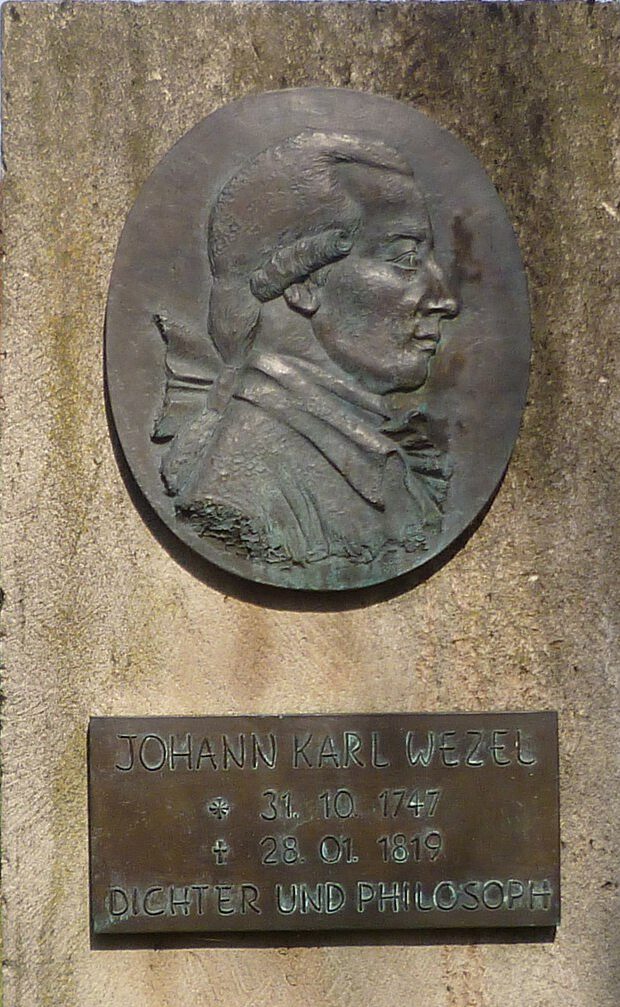

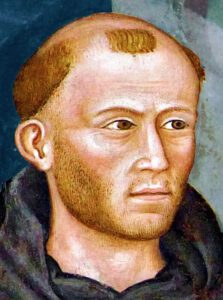

Drei Gelehrte ragen aus dieser spätmittelalterlichen Geisteswelt hervor, von denen leider keine zeitgenössischen Abbildungen überliefert sind.

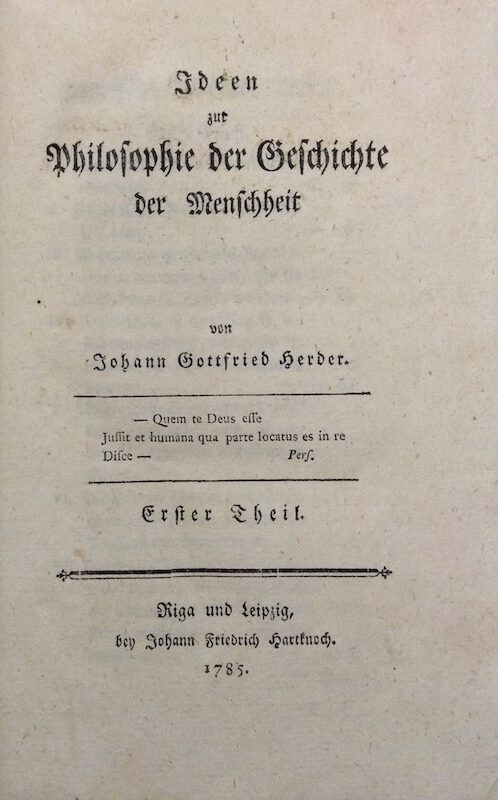

Gabriel Biel (um 1420-1495), Professor in Tübingen, hatte in Erfurt studiert und stand in enger Verbindung zur Erfurter Gelehrtenwelt. Er gilt als der bedeutendste Vertreter des Nominalismus im deutschen Raum und als Schlussgestalt der mittelalterlichen Scholastik. In seinen Werken zeigt sich das Bestreben, Theologie mit Rationalität und Erfahrung zu verbinden. Diese Verbindung von scholastischer Methode und moralisch-praktischer Ausrichtung war für die Erfurter Gelehrten vorbildhaft. So wurde Biel zu einem Bindeglied zwischen Scholastik, Humanismus und Reformation, denn auch Luthers Lehrer in Erfurt und Wittenberg waren Biels Schüler oder standen unter dessen Einfluss.

Jodocus Trutfetter (1460–1519) war Professor der Philosophie und Theologie an der Universität Erfurt. Für Martin Luther war er einer seiner wichtigsten Lehrer.

Als entschiedener Vertreter des Nominalismus und klarer Logiker zeigten seine Schriften eine präzise systematische Denkweise, Streben nach begrifflicher Klarheit und starke Orientierung auf die pädagogische Komponente. Trutfetter vermittelte den Studenten eine methodische Schulung im Denken, Argumentieren und Disputieren, die die humanistische Generation übernahm, aber in neue Formen (philologisch, literarisch, dialogisch) verwandelte.

Bartholomäus Arnoldi von Usingen (um 1465–1532) war ebenfalls Professor an der Universität Erfurt und gehörte zur Theologenfakultät, wo auch Luther studierte. Er stand in der Nachfolge Trutfetters, war aber stärker theologisch orientiert. In seinen Vorlesungen verband er scholastische Formen mit ethisch-frömmigkeitsbezogenen Inhalten. Er erkannte die Grenzen der alten Methode, ohne sie gänzlich zu verwerfen, und suchte nach einer Vermittlung zwischen scholastischem Denken und biblischer Erneuerung.

Nach 1517 sympathisierte er mit Luther, zog sich aber bald ins Kloster zurück – ein Zeichen der inneren Spannung seiner Generation: Er stand zwischen der alten und der neuen Zeit.

Die Humanisten Erfurts sahen sich als kritische Erben der Scholastik. Sie übernahmen deren methodische Strenge, lehnten aber den formelhaften Stil und die begriffsverliebte Theologie ab. Diese Spannung wird besonders deutlich in den „Dunkelmännerbriefen“ (näheres siehe Mittelteil). Dort wird die scholastische Gelehrsamkeit verspottet; die Humanisten karikieren die scholastischen Theologen als Dunkelmänner, die Latein verunstalten und geistig im Mittelalter verharren. Diese Satire wäre jedoch ohne die genaue Kenntnis scholastischer Denkweise gar nicht möglich gewesen. Man kann daher sagen, die Spätscholastik war der intellektuelle Mutterboden, aus dem sich der Humanismus entwickelte, gegen den er sich aber zugleich profilierte.

Der Humanismus war im ausgehenden Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit eine Bewegung, die sich auf die Wiederentdeckung der Antike konzentrierte, auf griechisch-römische Literatur, Philologie, Rhetorik. Sie rückte den Menschen, dessen Bildung und sein sprachliches, literarisches Vermögen in den Mittelpunkt und prägte die Epoche der Renaissance in Europa.

Die Stadt Erfurt spielte hierbei eine zentrale Rolle. Ihre Universität war eine der ältesten in Deutschland und bot im späten 15. Jahrhundert Grundlagen dafür, dass humanistische Denkweisen Fuß fassten. Schon früh wirkten in Erfurt Humanisten wie Nikolaus Marschalk (etwa 1492–1502 in Erfurt tätig) und damit begann die Herausbildung von humanistisch gebildeten Lehrern und Studenten. So wurde in Erfurt ein fruchtbarer Boden für die Entstehung eines Humanisten-Kreises bereitet, einer mehr oder weniger losen Gemeinschaft von Gelehrten, Studenten und Dichtern, die sich literarisch, biographisch und oft auch sozial verbanden.

Als spirituelles Zentrum und intellektueller Kopf des Kreises gilt Conrad Mutianus Rufus (1470–1526), der zu den bedeutendsten Geistesgrößen der deutschen Renaissance zählt. Er hatte in Erfurt studiert und ließ sich später in Gotha nieder. Dort gründete er einen literarischen Zirkel, der in engem Austausch mit den Erfurter Humanisten stand.

Junge Gelehrte, die sich von den veralteten Lehrmethoden der Scholastik abwandten, fanden in Mutians Philosophie und in der gemeinsamen Lektüre klassischer Autoren wie Cicero, Platon und Lukian eine neue geistige Heimat. Ihr hauptsächlicher Treffpunkt war das Haus „Engelsburg“ in der Allerheiligenstraße in Erfurt. Dort versammelte sich der Kreis zeitweise von etwa 1514 bis 1526.

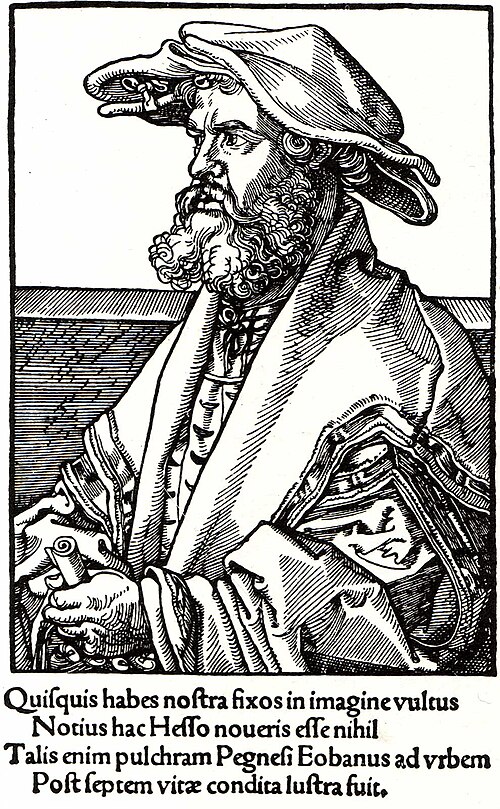

Es war das Wohnhaus des Helius Eobanus Hessus (1488-1540), einem der bedeutendsten Poeten seiner Zeit. Diese humanistischen Gelehrten waren nicht nur Dichter und Philologen, sondern auch kritische Denker, die durch ihre Arbeit die gesellschaftlichen und kirchlichen Verhältnisse hinterfragten. Der Höhepunkt ihrer kritischen Tätigkeit waren die sogenannten „Dunkelmännerbriefe“ (Epistolae obscurorum virorum), die um 1515/1517 veröffentlicht wurden. Diese satirische Briefsammlung, an deren Entstehung die Erfurter Humanisten maßgeblich beteiligt waren, verspottete die Borniertheit, Ignoranz und den Dogmatismus der scholastischen Theologen, insbesondere der Kölner Dominikaner. Die Dunkelmännerbriefe wurden zu einem europaweiten Bestseller und galten als schärfste Waffe des Humanismus gegen seine konservativen Gegner. Sie schufen ein öffentliches Klima, das bereit war, theologische Autoritäten infrage zu stellen.

Humanismus und Reformation waren zwei bedeutende europäische Bewegungen des 15. und 16. Jahrhunderts, die das mittelalterliche Weltbild hinterfragten und maßgeblich den Übergang in die Neuzeit prägten.

Während der Humanismus eine philosophische Bildungsbewegung war, die sich auf den Menschen konzentrierte, war die Reformation eine religiöse Bewegung, die zur Kirchenspaltung führte.

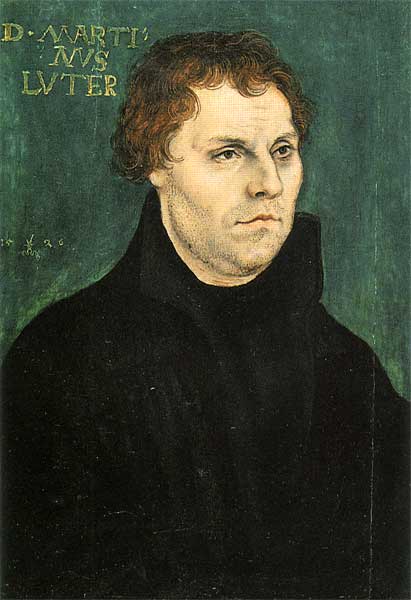

Die Wegbereiter der Reformation, insbesondere Martin Luther waren in frühen Jahren mit humanistischen Ideen konfrontiert worden und standen diesen sehr nahe. Die Universität Erfurt galt zu Luthers Studienzeit als eine Hochburg des Humanismus in Deutschland. Dort lehrten Professoren wie Jodocus Trutfetter, die ihren Schülern die Prinzipien der humanistischen Bewegung vermittelten.

Der humanistischen Methode folgend, analysierte Luther die Bibel kritisch und verwarf theologische Lehren, die nicht in der Urschrift begründet waren. Humanistische Rhetorik und lateinische Sprachkenntnisse halfen ihm, seine theologischen Argumente präzise zu formulieren. Nicht zuletzt motivierte ihn die humanistische Forderung nach Bildung für das Volk, die Bibel ins Deutsche zu übersetzen.

Die Humanisten des Erfurter Kreises teilten Luthers Forderung nach einer Rückkehr zur Bibel und seine Kritik an der kirchlichen Praxis, insbesondere am Ablasshandel, und sahen in Luthers Thesen die konsequente Fortführung ihrer eigenen Kritik am scholastischen System und den kirchlichen Missständen.

Mit der Konsolidierung der Reformation ab 1517 zerfiel der Kreis jedoch. Die gemeinsame intellektuelle Basis wich der Notwendigkeit, politisch und theologisch Stellung zu beziehen. Während einige Humanisten, darunter Eobanus Hessus, entschieden zu Luther wechselten und die Reformation aktiv unterstützten, hielten andere, wie Mutianus Rufus, eine gewisse Distanz oder zogen sich enttäuscht zurück, da ihnen der neue religiöse Eifer zu radikal erschien.

Luther selbst distanzierte sich mehr und mehr vom Humanismus, als er feststellte, dass er keine Antwort auf seine tiefen spirituellen Fragen bot. Er entwickelte den Ansatz weiter, indem er den Menschen durch die Gnade Gottes in den Vordergrund stellte. Zum endgültigen Bruch kam es, als er sich vehement gegen Erasmus von Rotterdam stellte, den bedeutendsten humanistischen Gelehrten dieser Zeit. (siehe dazu unser Exponat „Erasmus vs. Luther: Der Wille ist frei – oder nicht?“)

… der bedeutendste Vertreter der deutschen Mystik

und ihr tiefgründigster und radikalster Denker.

Erich Fromm

Lange vor Gründung der Universität Erfurt verband sich das Leben eines großen Denkers mit dieser Stadt.

Eckhart von Hochheim wurde um das Jahr 1260 in der Nähe von Gotha, wahrscheinlich im heutigen Tambach-Dietharz geboren.

Über seine frühe Lebensgeschichte ist nicht viel bekannt. Er kam als Novize in das Erfurter Dominikaner-Kloster, wo er seine erste Ausbildung erhielt, trat in den Orden ein und studierte an den Universitäten von Köln und Paris.

Er entwickelte sich zu einem herausragenden Theologen, weshalb man ihn Meister Eckhart nannte. Er wurde schließlich zum Prior des Dominikaner-Klosters in Erfurt ernannt, lehrte an den Universitäten von Paris und Straßburg und wurde für seine klaren und tiefgründigen Predigten bekannt. Seine Lehren und Schriften basierten auf einer Kombination aus theologischem Denken und mystischer Erfahrung.

Eckhart entwickelte eine einzigartige philosophische und theologische Lehre, die stark von neuplatonischen und mystischen Einflüssen geprägt war. Er betonte die Bedeutung der direkten Erfahrung Gottes und lehrte, dass die Seele in der Lage ist, sich mit dem Göttlichen zu vereinen. Seine Lehren waren jedoch nicht frei von Kontroversen. Einige seiner Ideen wurden von der Kirche als ketzerisch angesehen, und er geriet in den Verdacht, pantheistische Ansichten zu vertreten. Im Jahr 1326 wurde er aufgrund von Vorwürfen der Häresie vor das päpstliche Inquisitionsgericht in Köln zitiert und schließlich verurteilt.

Eckhart starb wahrscheinlich um das Jahr 1328, kurz nach dem Prozess. Obwohl seine Schriften nach seinem Tod zunächst verboten wurden, hatten sie einen bedeutenden Einfluss auf die deutsche Mystik und die Entwicklung der deutschen Philosophie. Seine Werke wurden im Laufe der Jahrhunderte wiederentdeckt und seine Ideen haben bis heute eine anhaltende Wirkung auf philosophische und spirituelle Denkweisen.

siehe auch das Exponat zu Meister Eckhart in unserer Ruhmeshalle

eine Vorgeschichte

Die Universität Erfurt, gegründet im Jahr 1392, nimmt einen besonderen Platz in der deutschen Hochschulgeschichte ein. Berücksichtigt man, dass sich schon vor der offiziellen Gründung, nämlich bereits ab dem 12. Jahrhundert, ein ausgeprägter Lehrbetrieb in Erfurt etablierte, kann sie als älteste deutsche Universität angesehen werden.

Ihr Aufstieg begann rasch. Sie profitierte von der zentralen Lage Erfurts und der starken Unterstützung ihrer wohlhabenden Bürgerschaft, die maßgeblich die Erteilung des Gründungsprivilegs durch Papst Urban VI. im Jahr 1389 erwirkte.

Schon Mitte des 15. Jahrhunderts hatte sich die Universität zu einer der größten und angesehensten Hochschulen Mitteleuropas entwickelt. Mit ihren Immatrikulationszahlen übertraf sie zeitweise alle anderen deutschen Universitäten.

Auf Grund dieses Erfolgs wurde Erfurt ein Zentrum des Humanismus in Deutschland. Gelehrte wie Nikolaus Marschalk und Mutianus Rufus prägten die Hochschule, die an der Schwelle zur Neuzeit eine große geistige Ausstrahlungskraft entfaltete.

Der langsame Niedergang der Universität setzte bereits im 16. Jahrhundert ein. Die Reformation und die darauf folgenden konfessionellen Auseinandersetzungen führten zu internen Konflikten und zunehmendem Bedeutungsverlust. Die Wirren des Dreißigjährigen Krieges brachten im 17. Jahrhundert schwere Schäden und eine zeitweise Stagnation des Lehrbetriebs mit sich. Mit der Übernahme als Kurmainzische Landesuniversität im Jahr 1664 verlor sie an Eigenständigkeit und litt zunehmend unter einer geistigen Erstarrung und dem wirtschaftlichen Niedergang der Stadt. Alle Reformbemühungen im 18. Jahrhundert, wie jene, die auf ein Gutachten von Christoph Martin Wieland zurückgingen, scheiterten an fehlenden finanziellen Mitteln und beharrlichen Widerständen, was den kontinuierlichen Rückgang der Studentenzahlen zur Folge hatte. Im Jahr 1811 gab es zwar noch 35 Professoren in Erfurt, aber nur 23 Studenten. Schließlich besiegelten die politischen Umwälzungen der napoleonischen Ära und der Übergang Erfurts an Preußen das Ende. Da Preußen bereits eine leistungsstarke Universität in Halle besaß, wurde die alte Universität Erfurt am 12. November 1816 auf Weisung König Friedrich Wilhelms III. endgültig geschlossen. Erst 1994 wurde die neue Universität Erfurt wiedereröffnet.